|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Editeur Henry Guiller, rue Fonneuve, Libourne – 1908 – Collection Utpeca. |

|

|

|

Jean-Claude Gendre (Utpeca) |

|

||

Entre presque l’Océan et la vieille Montagne de France, une ligne de chemin de fer jouait à saute-mouton avec la rivière Espérance. C’était un rêve du Grand Central de relier Bordeaux à Lyon par Aurillac. Mais n’est pas Paulin Talabot ou François Bartholony qui veut. Le Duc de Morny, frère bâtard de l’Empereur Napoléon III, a sans doute mieux réussit le développement de la frivole Deauville que celui de la Compagnie du Grand Central de France.

Bordeaux - Lyon se fera par Brive ou par Limoges via Périgueux. Bordeaux - Aurillac fournira au Cantal une voie de communication vers l’Océan Atlantique. Cette transversale reliera les radiales Paris - Bordeaux, Paris - Agen et Paris - Toulouse (par Cahors et par Capdenac).

Le 1er juin 1980, les sections Sarlat – Cazoulès et Souillac – St-Denis-près-Martel ont été fermées à toute circulation. Il est à déplorer que ces sections (parmi les plus touristiques de la ligne Bordeaux – Aurillac) aient été abandonnées.

Une voie verte sera mise en fonction entre Sarlat et Cazoulès et un centre commercial sera construit sur le faisceau marchandise de la gare de Sarlat.

|

Et pour terminer cet avant-propos quelque peu sombre, un peu de soleil et de douceur littéraire :

« Ecoutez, les Gascons... Ce n'est plus, sous

ses doigts,

Edmond Rostand – Cyrano de Bergerac – Acte IV, scène 3 |

|

Table des matières

Section de Bordeaux à Libourne

Section de Libourne au Buisson-de-Cadouin

Section du Buisson-de-Cadouin à Saint-Denis-près-Martel

Section de Saint-Denis-près-Martel à Aurillac

Dépôts et installations ferroviaires

Matériels moteurs et remorqués

Les circulations et les trafics

Le voyage de Jules Lespinasse en 1912

Historique de la ligne

|

Bordeaux à Libourne et Angoulême |

20 septembre 1852 |

|

|

Libourne à Castillon |

28 juin 1869 |

|

|

Castillon à Saint-Antoine-Port-Sainte-Foix |

29 novembre 1873 |

|

|

Saint-Antoine-Port-Sainte-Foix à Bergerac |

20 décembre 1875 |

|

|

Bergerac au Buisson |

28 juin 1879 |

|

|

Niversac à Agen (Le Buisson à Siorac) |

3 août 1863 |

|

|

Siorac à Sarlat |

2 juillet 1882 |

|

|

Sarlat à Souillac |

30 août 1884 |

|

|

Double voie de Brive à Cahors (Cazoulès à Souillac) |

1er juillet 1891 |

|

|

Souillac à Saint-Denis-près-Martel |

16 juin 1889 |

|

|

Saint-Denis-près-Martel à Viescamps-sous-Jallès |

11 mai 1891 |

|

|

Viescamps-sous-Jallès à Aurillac |

11 novembre 1866 |

La compagnie d’Orléans à Bordeaux :

· La ligne Orléans - Bordeaux est concédée le 26 juillet 1844

Un groupe à majorité britannique emporte la concession le 9 octobre 1844 ;

Une ordonnance royale ratifie l’adjudication le 24 octobre suivant.

· La Compagnie est constituée le 17 mai 1845

Elle comprend principalement des actionnaires anglais

Et elle dispose du soutien financier de la banque Rothschild.

· La section Angoulême - Bordeaux

est livrée en septembre 1851 et

mise en exploitation le 20 septembre 1852.

· La fusion des compagnies de l’Orléans - Bordeaux, de Tours - Nantes, du Centre et du PO :

Le 25 mai 1852, les actionnaires du PO acceptent la fusion ;

La fusion est effective le 1er juillet 1852 ;

La nouvelle Compagnie conserve le nom du PO.

· La ligne Paris - Bordeaux

L’exploitation commerciale démarre sur la totalité de la ligne le 20 septembre 1853 (avec quelques tronçons en voie unique) ;

La totalité de la ligne est établie en double voie en juillet 1854.

· L’électrification de Tours - Bordeaux :

Elle est décidée en novembre 1935 par le PO ;

Elle est inaugurée le 13 décembre 1938 par la toute jeune SNCF ;

On a construit les sous-stations de la ligne dans le cadre de plan Marquet de lutte contre le chômage ;

Une ligne haute-tension Eguzon - Poitiers - Tours a été établie ;

Les locomotives E248 à 264 (futures BB 301 à 324), E 705 à 719 (futures 2D2 5100) ont été commandées pour cette électrification.

· Une gestation difficile :

En 1847, un petit groupe d’investisseurs s’intéresse à la construction de cette section mais la révolution de 1848 a mis un terme au projet ;

En 1855, est créé la Compagnie du Chemin de Fer de Libourne à Bergerac par M. de Limencey pour une exploitation hippomobile ;

La Compagnie du Grand Central fait valoir les concessions déjà attribuées à titre éventuel dont celle de Bergerac, mais celle-ci disparait en 1857.

Le PO récupère du Grand Central toutes les concessions et n’a pas mis pas une énorme énergie à terminer les lignes en cours de construction (comme Coutras - Périgueux), et encore moins pour la construction des concessions éventuelles.

· Une nouvelle Compagnie de Libourne à Bergerac :

Elle voit le jour en 1862, avec M. Rougement de Lowemberg comme actionnaire principal ;

Elle est déclarée concessionnaire le 6 juillet 1862 et les travaux démarrent en septembre 1862 sans qu’il soit procédé aux études requises ;

D’énormes problèmes de maîtrise d’ouvrage et de qualité des prestations produisent plus de procès et de luttes que de kilomètres de voies construites ;

Le 18 juillet 1866, la Compagnie est déclarée en faillite, mais les travaux se poursuivent.

· La Compagnie du Paris - Orléans prend les rênes :

Le 2 janvier 1869, la ligne est rétrocédée au PO ;

Le 6 février 1869, les anciens dirigeants du Libourne - Bergerac livrent la section achevée (jusqu’aux environs de Castillon) ;

Le PO met en exploitation le 28 juin 1869 la première section du trajet entre Libourne et Castillon-la-Bataille, longue de 19 km ;

Il obtient, par la même occasion, la concession du prolongement de Bergerac au Buisson ;

Après une reprise assez lente des travaux, la section Castillon - Port-Sainte-Foy est ouverte le 29 novembre 1873 ;

Puis la section Port-Sainte-Foy - Bergerac est ouverte le 20 décembre 1875 ;

Enfin la section Bergerac -Le Buisson-de-Cadouin est ouverte le 28 juin 1879.

· Du Buisson-de-Cadouin à Siorac-en-Périgord,

La transversale Bordeaux - Aurillac emprunte les voies de la radiale Paris - Agen ;

Le 6 avril 1855, une convention concède à la Compagnie du Grand Central de France la ligne Limoges - Agen, Compagnie qui ne tarde pas à battre de l’aile ;

La Compagnie du PO récupère la concession de la ligne Limoges - Agen le 11 avril 1857 ;

Les travaux débutent en 1860 et la ligne est mise en exploitation le3 août 1863.

· La déclaration d’utilité publique de la ligne de Saint-Denis-près-Martel au Buisson-de-Cadouin est établie le 31 décembre 1875 :

L’Etat a construit la ligne et la concède au PO par une convention signée le 28 juin 1883 et validée par une loi du 20 novembre 1883 ;

La section Siorac - Sarlat est ouverte à l’exploitation le 2 juillet 1882 ;

La section Sarlat - Souillac est ouverte le 30 août 1884 ;

La section Souillac - Saint-Denis-près-Martel est mise en service le 16 juin 1889.

· Dans le cadre du plan Freycinet (convention de 1883), une nouvelle radiale a été envisagée : Paris – Toulouse par Limoges et Cahors.

Cahors - Montauban est ouvert en voie unique dès le 10 avril 1884 ;

Brive - Cahors (par conséquent Souillac - Cazoulès) est ouvert en double voie le 1er juillet 1891 ;

Limoges - Brive est ouvert en double voie le 1er juillet 1893 ;

Le doublement de Cahors - Montauban est effectué en 1891.

· L’électrification Brive – Montauban (et par conséquent Souillac – Cazoulès)

La décision d’électrifier est prise par la jeune SNCF en 1938 ;

L’électrification est achevée le 26 octobre 1943 ;

Les poteaux, entre Brive et Gourdon, sont en béton du fait de la rareté du métal pendant la dernière guerre ;

Le block automatique lumineux a été mis en fonction le 22 septembre 1986.

· Durant la Première Guerre Mondiale :

Le trafic est suspendu entre Souillac et Saint-Denis-près-Martel le 26 février 1917 et les rails sont réquisitionnés par les militaires ;

Il en est de même sur Carsac – Gourdon, le front ayant un besoin important de rails ;

La paix de retour, la voie est reposée et la circulation sur la section Souillac – St-Denis totalement rétablie le 8 février 1920 ;

C’est la raison pour laquelle il est encore possible de voir du rail américain sur la section Martel – St-Denis.

· La ligne Aurillac – Saint-Denis-près-Martel :

Elle est envisagée par le Grand Central en 1853 comme partie de la future transversale Bordeaux – Lyon ;

Elle est déclarée d’utilité publique le 18 juillet 1868 après études des Ponts et Chaussées démarrées en 1861 ;

Trois trajets ont été étudiés : par les plateaux rive gauche de la Cère, par les plateaux rive droite et en suivant la vallée de la Cère ;

L’utilité publique a été confirmée par la loi du 31 décembre 1875.

· La construction de la ligne :

Le tracé suivant les gorges de la Cère est approuvé le 3 août 1878 et définitivement fixé en 1881 ;

Les travaux d’infrastructure exécutés par l’Etat sont terminés en 1889 ;

La ligne est concédée au PO le 2 août 1889 afin de procéder aux travaux de superstructure ;

Le procès-verbal de livraison est signé par le PO le 20 novembre 1890 et l’exploitation démarre le 11 mai 1891 ;

Des grues à eau sont établies tous les quinze kilomètres ;

Après-guerre, la ligne entre Viescamp-sous-Jallès et Saint-Denis-près-Martel est exploitée sous le régime du cantonnement téléphonique.

· La déviation de la Verrerie :

Le percement du tunnel de la Verrerie long de 165 m débute en 1883 et se termine en 1885 ;

Des fissures sont apparues dans le tunnel dès 1893 et des travaux de consolidation sont entrepris en 1893, en 1908, en 1926 ;

Devant les dégradations de plus en plus importantes, il est décidé en 1960 d’abandonner le tunnel et de construire une déviation comportant un viaduc ;

Les travaux démarrent en février 1962 et le viaduc est mis en service en mars 1964.

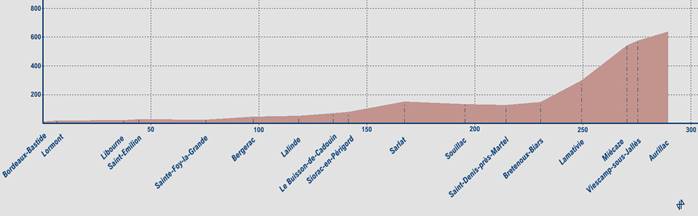

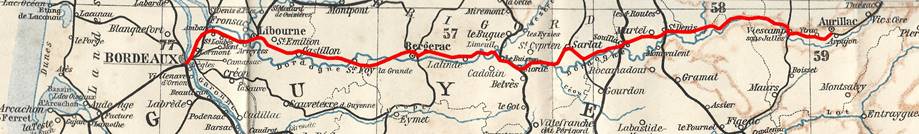

Géographie de la ligne

La ligne Bordeaux - Aurillac est située dans le sud-ouest de la France, elle suit approximativement le 45e parallèle. Elle est longue d’environ 287 km et elle traverse les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot, de la Corrèze et du Cantal.

Elle emprunte le cours de la Dordogne, puis de son affluent la Cère aux environs de Bretenoux-Biars.

|

Infographie Utpeca d’après un fond de carte issue du guide Baedeker du Sud-Ouest de la France de 1912.

|

|

Jusqu’à Vézac (peu avant Sarlat), c’est une ligne de plaine (70 m de dénivelé en 160 km). Au-delà, la voie commence à grimper pour atteindre l’altitude de 632 m à Aurillac.

|

|

|

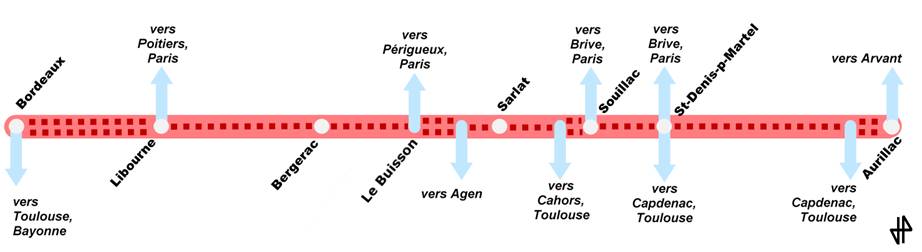

La ligne Bordeaux - Aurillac comprend :

· Une double voie, de Bordeaux à Libourne (et parfois plus : entre La Grave d’Ambarès et Bordeaux, deux voies pour le PO et deux voies pour l’Etat),

· Une voie unique jusqu’au Buisson-de-Cadouin,

· Une double voie pour le tronçon d’origine Grand Central Le Buisson-de-Cadouin - Siorac de la radiale Paris - Agen,

· Une voie unique de Siorac à Cazoulès,

· Une double voie de Cazoulès jusqu’à Souillac (radiale Paris - Toulouse par Cahors),

· Une voie unique de Souillac à Viescamp-sous-Jallès (avec un rebroussement à Saint-Denis-près-Martel),

· De Viescamp-sous-Jallès à Aurillac, plusieurs séquences dans le temps de double voie/voie unique.

Aujourd’hui, la section Sarlat - Cazoulès ne voit plus de circulations depuis le 1er juin 1980, a été déferrée et son déclassement date du 5 juin 1992. La section Souillac - Saint-Denis-près-Martel, quant à elle, ne voit plus de circulations depuis le 1er juin 1980, elle est fermée officiellement à tout trafic le 28 mai 1989 et déclassée le 10 avril 1996.

Entre 1992 et 1997, le tronçon Martel - Saint-Denis-près-Martel a été remis en état et voit la circulation des trains touristiques de l’Association du Chemin de fer Touristique du Haut-Quercy (CFTHQ).

Exploitation de la ligne

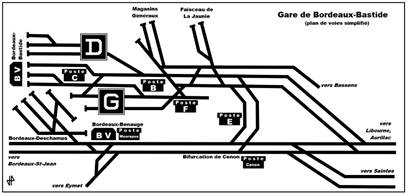

Gare de Bordeaux-Bastide

|

A l’ouverture de la section Angoulême - Bordeaux le 20 septembre 1852, la gare de Bordeaux-Bastide n’est pas terminée. La Compagnie d’Orléans à Bordeaux fait établir un embarcadère temporaire dans une halle marchandise. La gare définitive est livrée à l’exploitation en 1853.

Celle-ci, conçue par l’architecte Darru, est caractéristique d’une architecture néo-classique : la façade face au fleuve, flanquée de deux larges pavillons d'angle et percée d'une demi-rosace pour éclairer le hall des voyageurs.

Au fur et à mesure des ouvertures de lignes, elle devient tête de ligne pour les directions de Poitiers - Paris, Périgueux - Brive - Limoges, Bergerac - Le Buisson, Eymet (via Sauveterre-de-Guyenne) et le Bec d’Ambès.

|

|

|

|

|

La gare de Bordeaux-Bastide – Editeur CCCC Cognac – Collection Utpeca.

A compter des années 1948-1949, les installations voyageurs sont progressivement abandonnées et ramenées à Bordeaux-St-Jean. Cependant, le dépôt, ainsi que les débords marchandises (Magasins Généraux, faisceau de La Jaunie) continuent à fonctionner quelques temps.

En 1950, la gare de la Bastide voit sa halle s’effondrer, et la statue monumentale, qui décore la façade, disparaître. La gare est devenue un complexe cinématographique, le Mégarama.

|

|

|

Toutes les infographies sont de l’auteur d’après les carnets de profils et schémas de la SNCF-SO de 1958. |

||

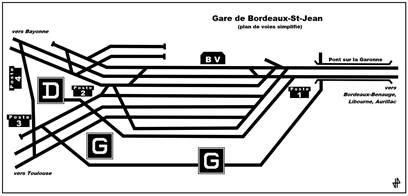

Gare de Bordeaux-Saint-Jean

|

|

|

|

La gare de Bordeaux-Saint-Jean – Editeur ND Phot. – Collection Utpeca. |

Le hall de la gare Saint-Jean – Editeur Henry Guiller, Libourne – Collection Utpeca. |

|

La gare de Bordeaux-Saint-Jean est mise en service en mai 1855, initialement sous le nom de Paludate, par la Compagnie du Midi, en même temps que la section Bordeaux - Langon de la future transversale Bordeaux - Cette. La même année, elle sert de terminus à la ligne de la Teste.

En août 1860, la mise en service de la passerelle Eiffel sur la Garonne va mettre en relation les réseaux du Midi, du PO et de l’État. Les travaux d’agrandissement de la gare débutent en 1889 et se terminent en 1898.

La fusion de l’exploitation des Compagnies du Midi et du PO en 1934 voit se confirmer la prédominance de Bordeaux-Saint-Jean et l’abandon de Bordeaux-Bastide est effectif dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.

|

|

|

|

Gare de Libourne

|

|

|

|

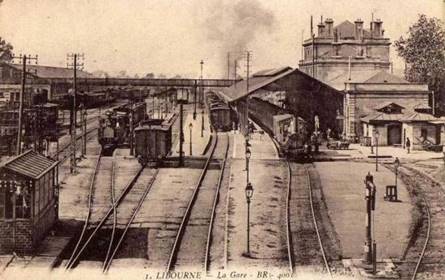

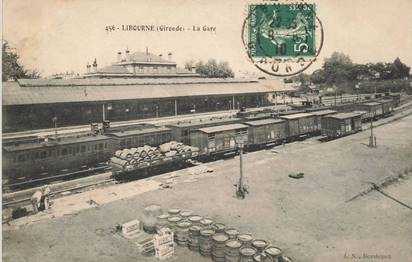

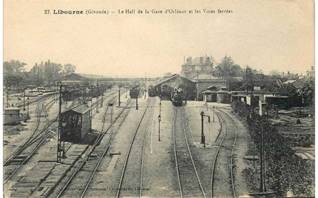

Les voies de la gare de Libourne - Editeur Henry Guiller, Libourne, 1908 – Collection Utpeca. |

La cour de la gare de Libourne – Editeur Louis Garde, Libourne – Collection Utpeca. |

|

|

Libourne, sous-préfecture de la Gironde, est la dernière gare importante avant Bordeaux, sur la radiale Paris - Bordeaux. La Compagnie du PO termine en 1852 la construction de la gare de Libourne et de la section Angoulême - Bordeaux.

La gare de Libourne est le point de départ de la section Libourne - Bergerac de la transversale Bordeaux - Aurillac, construite par le PO en mise en service en juin 1869.

Elle est également le point de départ de la section Libourne - St-Mariens via Marcenais, établie par le Réseau de l’État (ouverte en mai 1887, fermée en 1938 aux voyageurs, en 1958 aux marchandises et déclassée en 1960). |

|

|

|

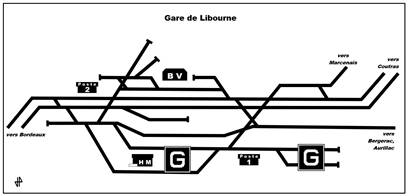

Gare de Bergerac

|

|

|

|

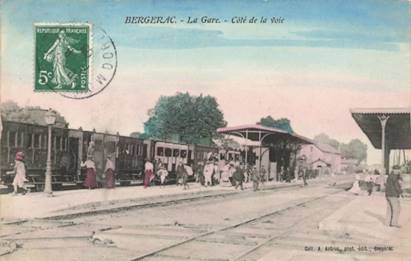

Les voies de la gare de Bergerac – Editeur Louis Garde, Libourne – Collection Utpeca. |

La cour de la gare de Bergerac – Editeur L. Vincent, Bergerac – Collection Utpeca. |

|

|

|

|

La gare de Bergerac est mise en service par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, lorsqu'elle ouvre la ligne de Libourne à Bergerac, le 20 décembre 1875.

Elle devient une bifurcation lorsque le PO met en service la section Mussidan - Bergerac de la ligne Magnac - Touvre à Marmande le 15 novembre 1886 et la section Bergerac - Marmande de cette même ligne le 27 août 1888.

Entre 1939 et 1940, intervient la fermeture du service voyageurs sur toute la ligne Magnac - Touvre à Marmande. Pour le trafic marchandise, la fermeture de Mussidan - Bergerac a lieu en 1942 avec dépose des voies par l’occupant et la section Bergerac - Marmande est fermée le 1er novembre 1953. |

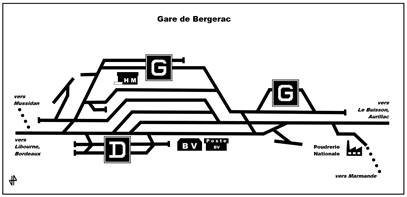

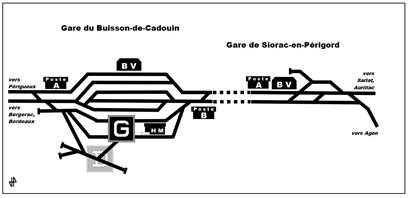

Gares du Buisson-de-Cadouin et de Siorac-en-Périgord

|

|

|

|

La gare du Buisson-- Editeur inconnu – Collection Utpeca.

|

La gare de Siorac-en-Périgord – Editeur Baille, Belvès – Collection Utpeca. |

|

|

Le tronçon à double voie Le Buisson-de-Cadouin – Siorac-en-Périgord est commun aux lignes Bordeaux - Aurillac et Périgueux - Agen.

La Compagnie du Grand Central a imaginé un Paris - Madrid passant par Limoges, Périgueux et Agen. Elle a eu juste de temps de demander la concession de Périgueux - Agen en 1855 avant de disparaître.

Démantelée en 1857, c’est la Compagnie du PO qui termine les travaux. La ligne est ouverte le 3 août 1863. L’infrastructure a été prévue pour 2 voies mais une seule voie est construite à l’origine.

En 1905, une deuxième voie est posée du Buisson à Montsempron-Libos. En 1943, l’armée d’occupation a démonté la deuxième voie de Siorac à Montsempron-Libos. |

|

|

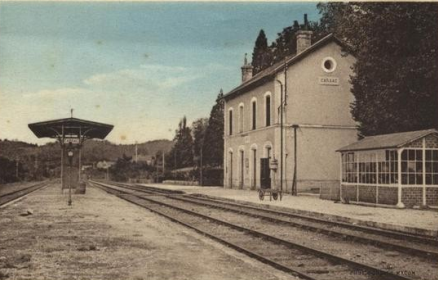

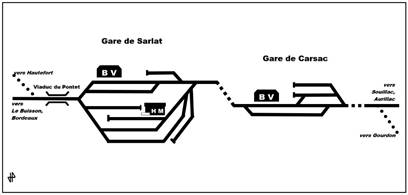

Gares de Sarlat et de Carsac

|

|

|

|

Gare de Sarlat – Editeur Flor Marceau Carrière, Niort - Collection Utpeca. |

Gare de Carsac – Editeur Treffeil- Collection Utpeca. |

|

Le tronçon Sarlat - Carsac, long de 7,2 km, est commun aux lignes Bordeaux - Aurillac et Hautefort - Gourdon. Siorac - Sarlat est mis en service en 1882, Sarlat - Cazoulès en 1884, Hautefort - Sarlat en 1899 et Sarlat - Gourdon en 1902.

La ligne Hautefort - Gourdon a été fermée au trafic voyageur en 1939 et au trafic marchandise en 1955. La section Sarlat - Cazoulès a vu la dernière circulation des trains le 31 mai 1980, tout comme la section Souillac - Saint Denis-près-Martel.

La section Sarlat - Cazoulès a été déclassée au début des années 1990.

|

|

|

|

|

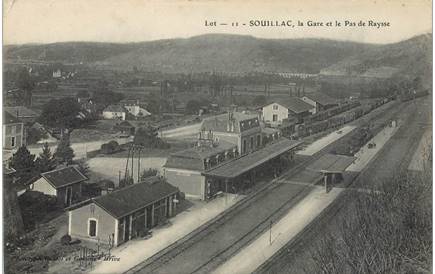

Gares de Cazoulès et de Souillac

|

Gare de Cazoulès - Collection GEHF : au fond à droite direction Bordeaux. |

Après avoir été concédée tardivement au P0 dans le cadre des conventions de 1883, la section Sarlat - saint-Denis-près-Martel est mise en service en deux étapes, au cours de l’été 1884 de Sarlat à Cazoulès, puis en juin 1889 de Cazoulès à Saint-Denis-près-Martel.

En 1891, le tronçon Cazoulès - Souillac (long de 4,8 km) est mis à double voie et incorporé à la radiale Paris - Toulouse, dont il approvisionne d’ailleurs les matériaux de construction. La même année enfin, la transversale est prolongée de Saint-Denis-près-Martel à Aurillac.

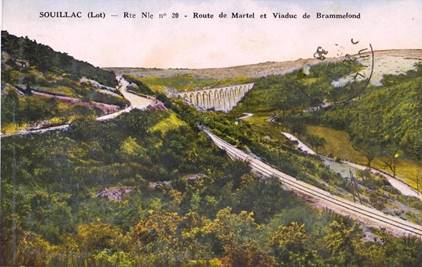

Souillac est surnommée la ville aux sept viaducs : - deux sur le tronçon Cazoulès - Souillac (viaducs des Marjaudes, de Pressignac) ; - quatre sur le tronçon Souillac - Gignac (viaducs des Aubuges sur la Borrèze, de Lamothe-Timbergue, du Boulet et du Sorbier) ; - le viaduc de Bramefond sur Souillac - Saint-Denis-près-Martel. |

|

|

|

|

|

La gare de Souillac et au fond le Pas-du-Raysse – Editeur B et G, Brive – Collection Utpeca. |

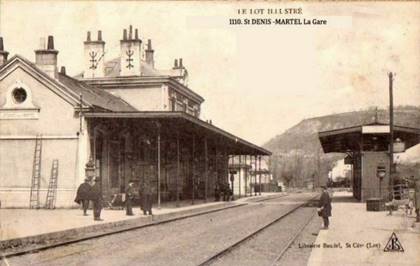

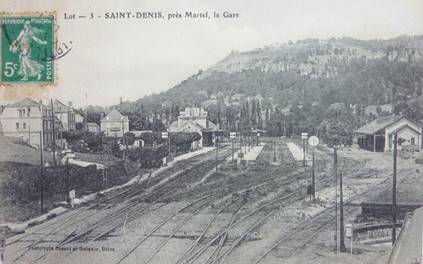

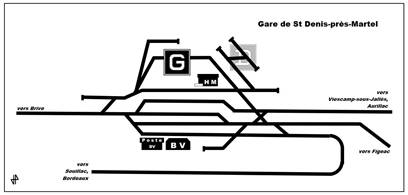

Gare de Saint-Denis-près-Martel

|

|

|

|

La gare de Saint-Denis-près-Martel – Editeur Baudel, St-Céré – Collection Utpeca. |

Les voies de la gare de Saint-Denis -près-Martel – Editeur B et G, Brive – Collection Utpeca. |

|

La section Brive - Saint-Denis-près-Martel - Capdenac, partie de la radiale Paris - Toulouse via Capdenac est mise en fonction en novembre 1862.

Saint-Denis-près-Martel est relié à Souillac en 1889, à Miécaze en 1891. Un rebroussement y était nécessaire pour les trains Bordeaux – Aurillac et vice-versa.

|

|

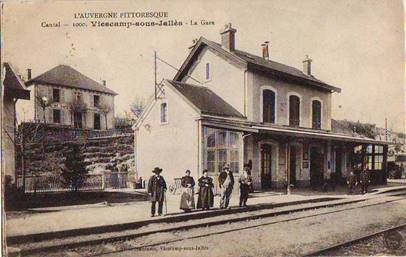

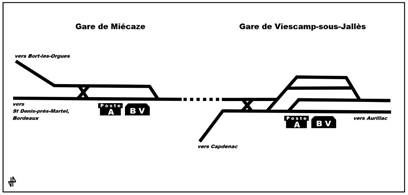

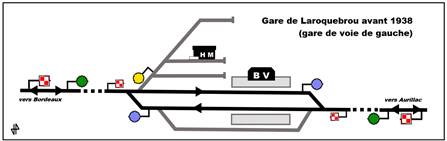

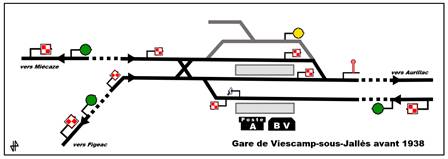

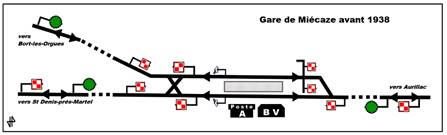

Gares de Miécaze et de Viescamp-sous-Jallès

|

La section Bourges - Miécaze est ouverte dans sa totalité en 1893. Cela permet les trains directs de Paris à Aurillac via Montluçon, Eygurande-Merlines, Bort-les-Orgues et Miécaze.

La mise en eau du barrage de Bort-les-Orgues en 1952 a entrainé la fermeture de Eygurande-Merlines - Bort-les-Orgues, et dès lors, débute la descente aux enfers de Bort-les-Orgues - Miécaze. Seuls quelques omnibus Bort-Les-Orgues - Aurillac subsisteront.

La fermeture de Bort-les-Orgues - Miécaze eut lieu le 2 juillet 1994. |

|

|

|

La gare de Viescamp-sous-Jallès – Editeur inconnu - Collection GEHF. |

|

|

|

|

|

La halte de Miécaze – Editeur inconnu, collection Utpeca. |

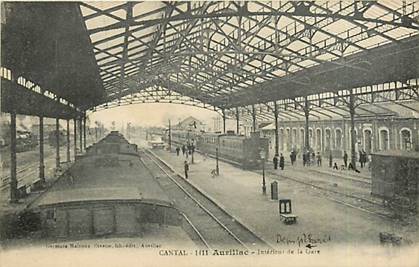

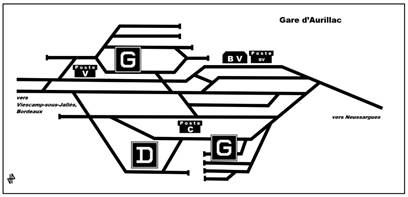

Gare d’Aurillac

|

|

|

|||

|

La gare d’Aurillac – Editeur MTIL, Limoges - Collection Utpeca. |

La marquise de la gare d’Aurillac – Editeur G. Malroux-Civtte, Aurillac – Collection Utpeca. |

|||

|

La gare d’Aurillac est inaugurée en même temps que la ligne venant de Figeac, le 11 novembre 1866. La ligne en direction d’Arvant est ouverte en 1868.

C’est le 11 mai 1891 que la section Saint-Denis-près-Martel - Aurillac via Viescamp-sous-Jallès est ouverte et le 21 décembre 1891 pour le tronçon Bort-les-Orgues - Aurillac via Miécaze.

Devant l’insistance de la Chambre de Commerce, une marquise monumentale est construite en 1912 (101 m de longueur pour 37 m de largeur).

|

|

|||

|

|

|

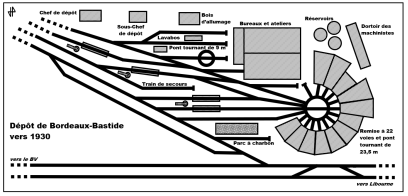

Dépôt de Bordeaux-Bastide

|

L’année suivant la mise en service de la section Angoulême - Bordeaux, la Compagnie d’Orléans à Bordeaux fait établir un dépôt proche de la gare de la Bastide. A l’origine, les locomotives vapeurs sont du type 120, 121, 030 et 030 T.

Le dépôt est agrandi à plusieurs reprises. A la fin des années 1920, il comprend une rotonde de 22 voies avec fosses, un pont tournant, un atelier avec pont transbordeur, des bureaux et le foyer des mécaniciens.

Dès 1932, le PO a commencé à utiliser les installations Midi du dépôt de Bordeaux-St-Jean. |

|

|

|

Toutes les infographies sont de l’auteur d’après les plans du Centre des Archives historiques de la SNCF. |

|

Le dépôt de Bordeaux-Bastide en 1949 – Cliché F. Fenino.

|

L’effectif vapeur comprend, en 1935-1936, pour Bergerac et au-delà, des 121 série 265 à 400, des 030 série 743 à 875, des 040 série 114 à 139 et 141 à 258.

En 1936, le centre autorail Bordeaux-Généraux est créé près de Bordeaux-Bastide avec des Renault VH, ABJ et ABV. En 1937, un aller-retour Bordeaux - Aurillac est assuré par autorail. Dès lors et surtout à cause de l’électrification Tours - Bordeaux, la dotation vapeur du dépôt a commencé à baisser.

En 1946, Bastide est déchue de sa fonction de terminus voyageurs pour la ligne vers Bergerac et Aurillac, au profit de Bordeaux-Saint-Jean.

En 1949, les quarante vapeurs du dépôt sont mutées à Bordeaux-Saint-Jean (230 G, 121 A, 121 B, 030 A, 040 E, 040 F, 040 TX et 030 TC).

Début 1955, le dépôt cède tous ses engins thermiques à Bordeaux-St-Jean. Dès mars 1956, ses installations sont abandonnées et servent de garage aux matériels en cours d’amortissement. |

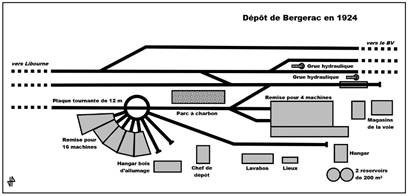

Dépôt de Bergerac

|

|

L’étoile de Bergerac est constituée comme suit : - Libourne - Bergerac en décembre 1875 ; - Bergerac - Le Buisson en juin 1879 ; - Bergerac - Marmande en novembre 1886 ; - Mussidan - Bergerac en août 1888.

Les installations d’origine ont été agrandies en 1880 par adjonction d’une rotonde pouvant accueillir six machines.

Du début du vingtième siècle à la fin des années 1920, les principales machines hébergées par le dépôt proviennent des séries PO de type 120, 121 et 030 utilisées sur les lignes secondaires de la Compagnie. |

|

|

Contrairement à la légende, vue sur le dépôt de Bergerac – Editeur Delboy – Collection Utpeca. |

|

En 1935-1936, le parc compte une quarantaine de locomotives : - 121 série 448/575 omnibus et messageries sur les lignes de l’étoile ; - 130 série 701/731 voyageurs et marchandises sur Libourne - Saint-Denis-près-Martel et sur Mussidan - Marmande ; - 040 série 141/258 marchandises sur les lignes de l’étoile, manœuvres à la poudrerie.

A compter de 1948, quelques 230 G sont affectées à Bergerac, puis des 130 D et des 130 E en remplacement des 130 A mises en attente d’amortissement. Quelques 141 TA viennent en remplacement des 230 G mutées au Nord.

Les dernières mises en amortissement se font en 1956. La vapeur sur Libourne - Sarlat disparait le 1er avril 1958.

Bergerac devient annexe de Bordeaux-Saint-Jean le 1er novembre 1959. Le dépôt est définitivement fermé le 28 mai 1972.

|

|

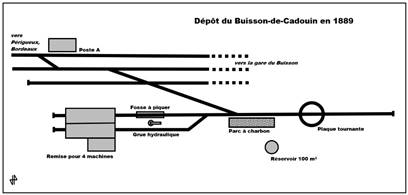

Dépôt du Buisson-de-Cadouin

|

Après la constitution de l’étoile du Buisson (ligne Périgueux - Agen en août 1883, ligne Bergerac - Le Buisson en juin 1879 et ligne Le Buisson - Sarlat en juillet 1982) à la fin du XIXe siècle, le PO implante un petit dépôt au Buisson.

Ses installations comprennent une remise pour deux voies, un pont tournant, un château d’eau de 100 m3 ainsi qu’une grue hydraulique et un parc à combustibles.

Les prestations assurées par le dépôt sont essentiellement des trains voyageurs omnibus et marchandises vers Périgueux, Bergerac, Sarlat et Agen.

|

|

|

L’ancienne gare du Grand Central devenue foyer des roulants – Collection Utpeca. |

|

|

|

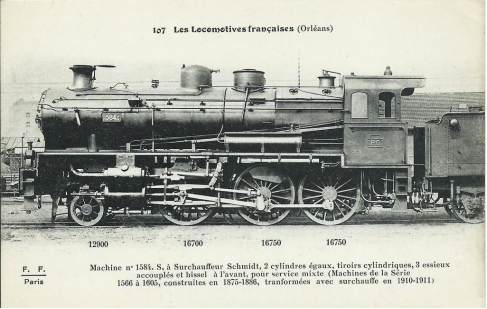

Au début du XXe siècle, Le Buisson héberge les deux séries suivantes : - 030 série 1566/1605 pour des services voyageurs et messageries ; - 040 série 1141/1258 pour les trafics marchandises.

A la fin des années 1920, les 030 de la série 1566/1605 ont été remplacées par 130 de la série 1901/1962.

A compter du 9 mars 1943, le dépôt du Buisson devient un simple poste de traction, dépendant de Périgueux et réutilise le matériel de Périgueux ou de Bergerac, principalement des 121 B. Le poste du Buisson est supprimé le 15 décembre 1953.

En 1982, la restauration de la 141 TD 740 fut entreprise dans l’ancienne remise du dépôt par le Chemin de Fer Touristique Limousin-Périgord (anciennement Chemin de Fer Touristique Périgord-Quercy). |

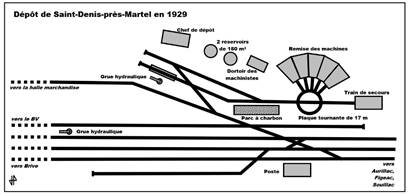

Dépôt de Saint-Denis-près-Martel

|

|

L’étoile de Saint-Denis-près-Martel est mise en service comme suit : - Brive - Capdenac en novembre 1862 ; - Saint-Denis-près-Martel - Cazoulès en juin 1889 ; - Saint-Denis-près-Martel - Aurillac en mai 1891 ;

La Compagnie du PO installe un petit dépôt pour desservir principalement la transversale Aurillac - Sarlat - Le Buisson.

|

|

|

Le personnel du dépôt de Saint-Denis-près-Martel

devant la rotonde en 1904 – Photo Combert – |

|

Peu avant le premier conflit mondial, le dépôt héberge des 030 série 1516 à 1565 pour trafic mixte et manœuvres de gare. Dès le 5 mars 1917, le dépôt devient poste traction dépendant de Brive. En avril 1919, il dépend du dépôt d’Aurillac.

En février 1920, il redevient dépôt à la faveur de l’affectation d’une dotation de 130 série 1901 à 1962 issues de la transformation de 030 série 792 à 941.

Le dépôt est définitivement supprimé le 1er août 1931. Il redevient poste de traction dépendant de Brive, le personnel réutilisant les locomotives de ce dernier dépôt. La desserte marchandise de Bretenoux-Biars est assurée par le personnel de Saint-Denis-près-Martel avec des machines de Brive.

|

|

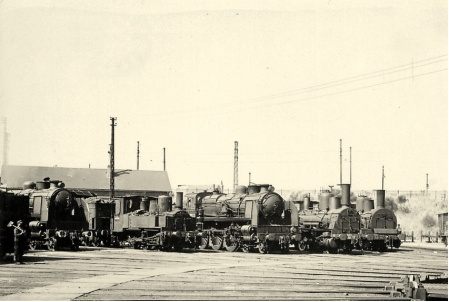

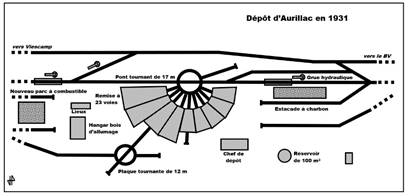

Dépôt d’Aurillac

|

Arrivant de Figeac, le rail atteint Aurillac en octobre 1866. Arvant est rejoint en novembre 1868 via le Lioran. La ligne de Saint-Denis-près-Martel à Aurillac est ouverte en mai 1891.

Un dépôt est implanté et mis en service en novembre 1866. A l’origine, il est composé, entre autres, d’une demi-rotonde pour 14 machines et d’un pont tournant de 17 m. Postérieurement, la rotonde a été agrandie jusqu’à totaliser 23 voies.

La nature accidentée des lignes rayonnant autour d’Aurillac fait qu’au départ, le PO utilise des machines dites de montagne comme des 120 série 66 à 98, des 030 série 1516 à 1565, des 030 série 1586 à 1605 et également des 050 T type Cantal série 1201 à 1203. |

|

|||

|

La rotonde d’Aurillac en 1963. |

|

|||

|

|

Au début de 1913, le dépôt aligne sur le trajet Aurillac - Saint-Denis-près-Martel, les machines suivantes : - 130 série 1600 pour les trains voyageurs ; - 030 série 1566 à 1605 en voyageurs et mixtes ; - 050 T série 5501 à 5525 en marchandises.

Au cours de l’année 1913, le dépôt reçoit ses premières 141 T série 5300, qui allaient en deviendront les Reines.

A la nationalisation, début 1938, le dépôt comprend 43 141 TA pour tous services et une 040 G (ex-Prusse G7.1) pour les manœuvres en gare. Cette année-là, est également créé à Aurillac, un centre autorail doté d’une dizaine d’autorails Renault ADP série 4900.

|

Les différentes techniques utilisées

|

|

||

|

|

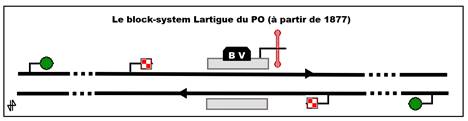

Les sections concernées sont : - Bordeaux - Libourne (radiale Paris - Bordeaux) ; - Le Buisson-de-Cadouin - Siorac-en-Périgord (radiale Paris – Limoges - Agen) ; - Cazoulès - Souillac (radiale Paris - Toulouse par Cahors) ; - Viescamp-sous-Jallès - Aurillac (ligne Arvant - Capdenac) .

Ce block-system a été mis en œuvre à partir de 1877 et a perduré jusqu’à la SNCF.

A noter : la section Bordeaux-Bastide - Bordeaux-Saint-Jean a été équipée d’un block manuel Regnault d’origine Midi, installé avant 1900. |

Infographie Utpeca d’après l’ouvrage "Histoire de la signalisation française".

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

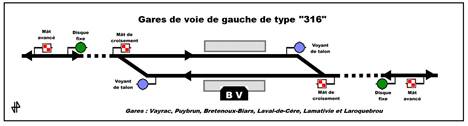

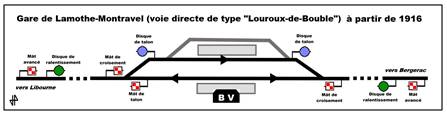

Ensuite à partir de juillet 1935, la signalisation se conforme progressivement au code « Verlant », avec comme principale caractéristique, l’apparition du disque rouge. |

Infographie Utpeca d’après l’ouvrage "Signaux mécaniques tome 2".

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Infographie Utpeca d’après l’ouvrage "Histoire de la signalisation française". |

|

|

|

||

|

|

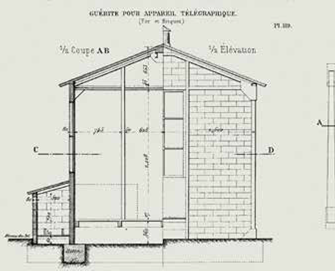

Les sections concernées sont : - Siorac-en-Périgord - Cazoulès ; - Souillac - St-Denis-près-Martel.

Guérite pour appareil télégraphique type PO. Bâtiment meublé d’une table télégraphique avec chaise, d’un coffre à piles et d’un poële. Carnet des types d’appareils, outils et installations diverses, collection Michel Viers. |

|

Quelques exemples d’implantation de signaux

|

|

|

|

Infographie Utpeca d’après l’ouvrage "Signaux mécaniques tome 2". |

Infographie Utpeca d’après l’ouvrage "Signaux mécaniques tome 2". |

|

|

|

|

|

|

|

Infographie Utpeca d’après l’ouvrage "Le triangle du Cantal tome 3". |

Infographie Utpeca d’après l’ouvrage "Le triangle du Cantal tome 3". |

|

|

|

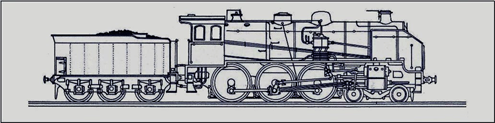

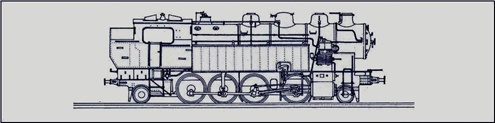

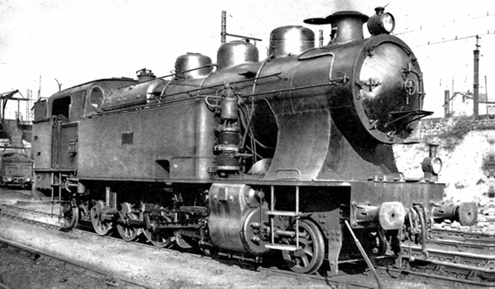

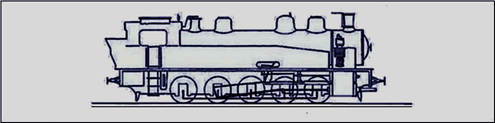

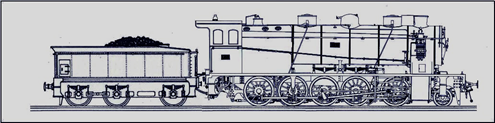

Du fait de sa configuration géographique plaine-montagne, la ligne est parcourue par de nombreux types de locomotives à vapeur. C’est le royaume des machines transformées et améliorées par Forquenot. A la fin du dix-neuvième siècle, ont surtout œuvré les machine Forquenot (type 040 et 130 en montagne, type 030 et 121 en plaine). Puis, au début du vingtième siècle apparaissent de nouvelles machines comme les types 141 tender série 4300, 150 compound série 6000 ou bien 230 série 4200.

D’autres types de locomotives à vapeur ont pu circuler et plus particulièrement sur les sections communes aux radiales déjà évoquées Paris-Bordeaux, Paris-Agen, Paris-Toulouse et Paris-Aurillac.

En ce qui concerne les autorails, la Compagnie du PO a fait preuve de sa prudence légendaire et s’équipe de divers matériels bien après les compagnies concurrentes.

Deux prototypes du type Renault VH à 60 places (le métro des provinces) sont commandés et livrés au mois d’août 1933. Ils donnent satisfaction et Renault reçoit la commande de quatre exemplaires supplémentaires, de 220 ch et 56 places. Ils sont affectés au dépôt de Bordeaux-Généraux en juillet 1935 et ont dans leur roulement, la relation Bordeaux - Bergerac.

En mai 1936, les sept ABJ de Bordeaux, nouvellement reçus, sont affectés à Bordeaux – Aurillac, ce qui permet un gain de trois heures sur le trajet. En 1937, quelques essais d’ABV ont lieu sur la ligne Bordeaux - Aurillac, en prévision de leur affectation sur Bordeaux - Lyon.

Les locomotives à vapeur

|

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : |

Vapeur 121 448 à 575 121-448 à 121-575 4-121 B 448 à 575

1879-1887 Ateliers PO, Wiener Neustadt, |

|

|

|

Cockerill, Sté des Batignolles, SFCM, Cail, Schneider |

Toutes les vignettes des matériels sont des infographies d’Utpeca. |

|

|

|

|

|

Années de radiation :

Surface de grille : Surface de chauffe : Timbre de la chaudière : Hauteur de l’axe chaudière : Diamètre intérieur chaudière : Cylindres : Diamètre roues motrices : Diamètre roues porteuses : Entr’axe essieux extrêmes : Longueur hors tout : Largeur : Hauteur cheminée/rail : Poids en service / adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : |

1951-1954

1,705 m² 143,6 m² 10 puis 11 kg/cm² 1,95 m 1,25 m 440 x 650 mm 1,84 m 1,26 m 5,60 m 9,25 m 2,95 m 4,25 m 44 520 kg / 25 750 kg 7 690 kg (à 100% d’admission) 110 puis 90 km/h |

|

|

Tender à 2 essieux de 10 m3 d’eau

|

|

|

|

Dépôts titulaires en 1935 : |

Périgueux, Brive, Bergerac |

121 N° 461 – Editeur CCCC, Niort – Collection Utpeca. |

|

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : |

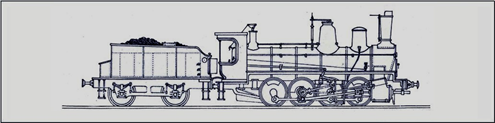

Vapeur 030 792 à 996 030-792 à 030-996 4-030 A 793 à 875

1863-1886 Koecklin |

|

|

Années de radiation : |

vers 1950 pour les dernières à Ivry |

|

|

|

|

|

|

Surface de grille : Surface de chauffe : Diamètre int. chaudière : Hauteur de l’axe chaudière : Timbre de la chaudière : Cylindres : Diamètre roues motrices : Entr’axe essieux extrêmes : Longueur hors tampon : Hauteur cheminée : Largeur de la machine : Poids adhérent en service : Effort de traction : Vitesse limite : |

1,387 m² 136,4 m² 1,367 m 1,95 m 8 kg/cm² 450 x 650 mm 1,40 m 3,43 m 8,73 m 4,25 m 2,97 m 37 300 kg 7 800 kg (à 100% d’admission) 50 km/h |

|

|

Tender à 2 essieux de 6 m3 d’eau et 4,8 t de charbon

|

|

|

|

Dépôts titulaires en 1935 : |

Bordeaux-Bastide, Périgueux, Brive, Bergerac |

|

|

28 machines ont reçu une chaudière à deux dômes. |

030 N°977 – Editeur Fleury, Paris - Collection Utpeca. |

|

|

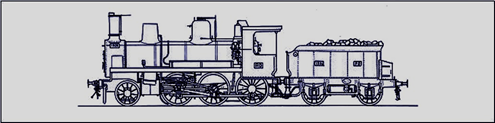

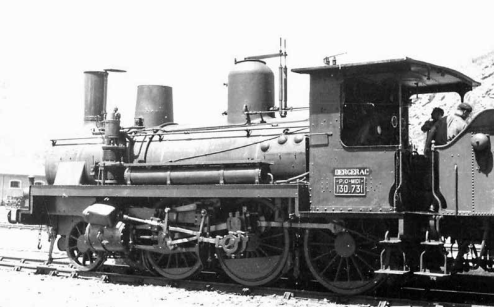

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : |

Vapeur 130 (simple expansion) 1801 à 1831 130-701 à 130-731 4-130 A 701 à 731

1885-1892 Ateliers de la Cie, |

|

|

|

Sté Franco-Belge |

|

|

Années de radiation : |

vers 1951 |

|

|

Surface de grille : Surface de chauffe : Diamètre intérieur chaudière : Hauteur de l’axe chaudière : Timbre de la chaudière : Cylindres : Diamètre roues motrices : Diamètre roues porteuses : Ecartement essieux extrêmes : Longueur hors tout : Largeur maximum : Hauteur cheminée : Poids en service / adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : |

1,74 m² 174,7 m² 1,50 m 2,15 m 11 hpz 480 x 600 mm 1,54 m 1,15 m 5,80 m 8,92 m 3,00 m 4,25 m 51 500 kg / 39 100 kg 10 137 kg (à 100% d’admission) 70 km/h |

|

|

Tender à 2 essieux de 6 m3 d’eau et 5,3 t de charbon

|

|

|

|

Dépôts titulaires : |

Aurillac, Bergerac (à partir de 1935) |

130-731 du PO-Midi du dépôt de Bergerac - Collection GEHF. |

|

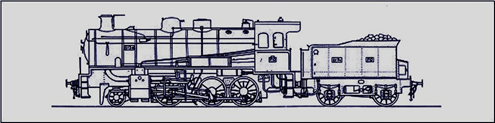

Type : N° PO : N° PO-Midi :

N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : Années de radiation : |

Vapeur 130 (simple exp., surch.) 601s à 635s et 942s à 976s 130-601 à 130-604 et 4-130 D 601 à 604 et

1911-1913 Atelier de la Cie (Tours) 1954-1956 |

|

||||||||||

|

Surface de grille : |

2,43 m² |

|||||||||||

|

Surface de chauffe : Surface de surchauffe : Timbre de la chaudière : Diamètre corps cylindrique : Hauteur de l’axe chaudière : Cylindres : Diamètre roues motrices : Diamètre roues du bissel : Ecartement essieux extrêmes : Longueur totale : Hauteur au-dessus du rail : Largeur maximum : Poids en service / adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : |

159 m² 36 m² 12 hpz 1,508 m 2,70 m 500 x 650 mm 1,40 m 0,86 m 5,88 m 10,525 m 4,20 m 2,80 m 62 500 kg / 50 550 kg 14 444 kg (à 100% d’admission) 65 km/h |

|||||||||||

|

Tender à 2 essieux de 10 m3 d’eau et 4,75 t de charbon

|

||||||||||||

|

Dépôts titulaires : |

Aurillac, Saint-Denis-près-Martel, Bergerac (à partir de 1952) |

130 N°975.s – Editeur Fleury, Paris – Collection Utpeca. |

||||||||||

|

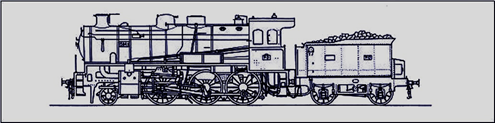

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : |

Vapeur 130 (simple exp., surch.) 1566s à 1605s et 130-566 à 580 et 130-606 à 610 4-130 E 566 à 580 et

1911-1913 |

|

|||

|

Constructeurs : |

Atelier de la Cie (Tours) |

|

|||

|

Années de radiation : |

1954-1956 |

|

|||

|

Surface de grille : |

2,43 m² |

||||

|

Surface de chauffe : Surface de surchauffe : Timbre de la chaudière : Diamètre corps cylindrique : Hauteur de l’axe chaudière : Cylindres : Diamètre roues motrices : Diamètre roues du bissel : Ecartement essieux extrêmes : Longueur totale : Largeur maximum : Hauteur au-dessus du rail : Poids en service / adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : |

159 m² 36 m² 12 hpz 1,508 m 2,70 m 500 x 650 mm 1,65 m 0,86 m 5,88 m 10,525 m 2,80 m 4,20 m 62 500 kg / 50 550 kg 15 493 kg (à 100% d’admission) 80 km/h |

||||

|

Tender à 2 essieux de 10 m3 d’eau et 4,8 t de charbon

|

|||||

|

Dépôts titulaires : |

Périgueux, Brive, Bergerac (à partir de 1953) |

130 N° 1584s – Editeur Fleury, Paris - collection Utpeca. |

|||

|

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : |

Vapeur 230 (simple exp., surch.) 4201 à 4370 230-201 à 230-370 4-230 G 201 à 370

1914-1923 Ateliers de la Cie, North British |

|

|||||||||

|

|

Glasgow, Sté Alsacienne, Sté des |

||||||||||

|

|

Batignolles |

||||||||||

|

Années de radiation :

Surface de grille : Surface de chauffe : Surface de surchauffe : Timbre de la chaudière : Cylindres : Hauteur de l’axe chaudière : Diamètre roues motrices : Diamètre roues du bogie : Entr’axe essieux extrêmes : Longueur totale : Hauteur au-dessus du rail : Poids en service / adhérent : Effort de traction : Puissance à la jante : Vitesse limite : |

1969 (Montluçon)

2,77 m² 164 et 133 m² 37 m² 13 hpz 500 x 650 mm 2,90 m 1,75 m 0,86 m 7,70 m 11,45 m 4,20 m 67 800 kg / 48 600 kg 12 389 kg (à 100% d’admission) 1 400 ch à 80 km/h 100 km/h |

||||||||||

|

Tender à 3 essieux de 17 m3 d’eau

|

|||||||||||

|

Dépôts titulaires : |

Bordeaux-Bastide, Périgueux, Brive, Limoges, Bergerac |

230 N° 4324 – Editeur Fleury, Paris - collection Utpeca. |

|||||||||

|

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : |

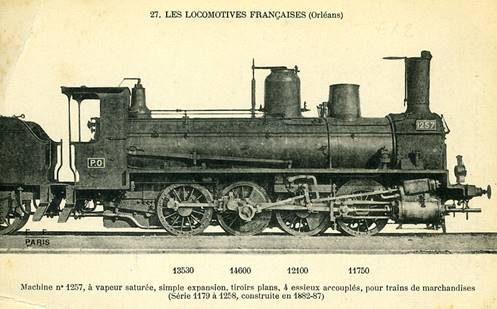

Vapeur 040 (simple exp., surch.) 1141-1238 et 1239-1258 040-141 à 040-258 4-040 E 141 à 258

1876-1887 Ateliers de la Cie, Cail, Claparède, |

|

|||

|

|

Cockerill, Fives-Lille, Sté Alsacienne |

||||

|

Années de transformation : |

1925-1931 (Ateliers de la Cie) |

|

|||

|

Années de radiation :

Surface de grille : Surface de chauffe : Surface de surchauffe : Timbre de la chaudière : Cylindres : Diamètre roues accouplées : Entr’axe essieux extrêmes : Longueur hors tout : Largeur maximum : Hauteur cheminée/rail : Poids en service et adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : |

1950-1957

1,78 m² 137,3 m² 42,3 m² 9 hpz 520 x 650 mm 1,30 m 4,08 m 9,78 m 2,834 m 4,20 m 51 300 kg 12 555 kg (à 100% d’admission) 65 km/h |

|

|||

|

Tender à 2 essieux de 7 m3 d’eau

|

|

||||

|

Dépôts titulaires en 1914 :

Dépôts titulaires en 1935 : |

Périgueux, Le Buisson, Brive, Aurillac Périgueux, Bergerac, Brive |

040 N° 1257 – Editeur Fleury, Paris - Collection Utpeca. |

|||

|

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : |

Vapeur 141 (simple exp., surch.) 5301 à 5490 141-301 à 141-490 4-141 TA 301 à 490

1911-1922 SLM Winthertur, Fives-Lille, Sté |

|

|||

|

|

des Batignolles, North British C°, |

||||

|

|

Schneider |

||||

|

Années de radiation :

Surface de grille : Surface de chauffe : Surface de surchauffe : Timbre de la chaudière : Cylindres : Diamètre roues motrices : Diamètre roues porteuses : Ecartement essieux moteurs : Ecartement essieux extrêmes : Longueur hors tout : Largeur maximum : Hauteur au-dessus du rail : Poids en service / adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : Contenance des soutes : |

1970

2,77 m² 166 et 136 m² 41 m² 12 puis 13 hpz 600 x 650 mm 1,40 m 0,86 m 5,00 m 9,70 m 13,45 m 3,10 m 4,20 m 92 700 kg / 68 200 kg 22 533 kg (à 100% d’admission) 70 km/h Eau 10 m3, charbon 5,5 t |

|

|||

|

|

|||||

|

Dépôts titulaires : |

Aurillac (de 1913 à 1969), Brive (de 1951 à 1966), Bergerac (de 1956 à 1958) |

141 tender N° 5323 –- Collection particulière. |

|||

|

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF Sud-Ouest : N° SNCF Sud-Nord :

Années de construction : |

Vapeur 050 (simple exp., surch.) 5501 à 5525 050-501 à 050-525 4-050 TA 501 à 525 2-050 TE 503 à 525

1908-1909 |

|

|

Constructeurs : |

Schwartzkopff, SACM Belfort, Fives-Lille |

|

|

Années de radiation : |

1967 |

|

|

Surface de grille : Surface de chauffe : Surface de surchauffe : Timbre de la chaudière : Hauteur de l’axe chaudière : Diamètre corps cylindrique : Cylindres : Diamètre roues motrices : Ecartement essieux extrêmes : Longueur hors tout : Largeur maximum : Hauteur au-dessus du rail : Poids en service et adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : Contenance des soutes : |

2,73 m² 141,8 m² 44,2 m² 12 hpz 2,60 m 1,534 m 630 x 660 mm 1,35 m 6,20 m 13,00 m 3,064 m 4,25 m 85 600 kg à 88 200 kg 24 000 kg (à 100% d’admission) 50 km/h Eau 10 m3, charbon 3,5 t |

|

|

|

|

|

|

Dépôts titulaires : |

Aurillac (de 1913 à 1937) Mutées au Nord et au Sud-Est à partir de 1938 |

050 tender N° 5503 – Editeur Fleury, Paris - Collection Utpeca. |

|

Type : N° PO : N° PO-Midi : N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : |

Vapeur 150 (compound, surch.) 6001 à 6070 150-001 à 150-070 4-150 A 1 à 70

1909-1913 Sté Alsacienne, Fives-Lille, |

|

|

|

Franco-Belge |

|

|

Années de radiation : |

1955 |

|

|

Surface de grille : Surface de chauffe : Surface de surchauffe : Timbre de la chaudière : Hauteur de l’axe chaudière : Cylindres HP : Cylindres BP : Diamètre roues motrices : Diamètre roues du bissel : Ecartement essieux extrêmes : Longueur totale : Largeur maximum : Hauteur au-dessus du rail : Poids en service / adhérent : Effort de traction : Vitesse limite : |

3,87 m² 201 m² 55,4 m² 16 hpz 2,85 m 460 x 620 mm 660 x 650 mm 1,40 m 0,86 m 8,65 m 12,805 m 2,98 m 4,25 m 87 000 kg / 78 300 kg 28 132 kg (à 100% d’admission) 65 km/h |

|

|

Tender à 2 essieux de 12 m3 d’eau, 5 t de charbon Tender à 3 essieux de 20 m3 d’eau, 6 t de charbon

|

150 N° 6022 –Collection particulière. |

|

|

Dépôts titulaires : |

Brive (de 1912 à 1949) |

|

Les machines à moteur thermique

|

Type : N° PO :

|

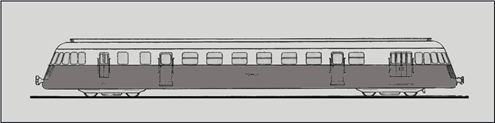

Autorail Renault VH prototypes : série : |

|

|

N° PO-Midi : |

prototypes : ZZ PEty 23861, 23862 |

|

|

|

série : ZZ PEty 23863 à 23866 |

|

|

N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : Années de radiation :

Composition :

Masse en service : Motorisation : Transmission : Puissance continue : Vitesse maximale :

Longueur HT : Empattement bogies :

Places à l’origine : |

prototypes : X 2201 et X 2202 série : 2221 à 2224

1933-1934 RNUR (Ile Seguin) 1970

Monocaisse, 2 cabines de conduite 25,5 t(prototypes), 27,4 t Moteur Renault V12 (gazole) Mécanique avec boîte vitesse 220 ch 100 km/h

20,40 m (prototypes) à 21,04 m 2,20 m (prototypes), 2,50 m (série)

47 à 70 places |

|

|

|

Autorail Renault VH, prototype ZZ 23862 livré au PO en août 1933. Collection GEHF. |

|

|

Dépôts titulaires : |

Bordeaux-Généraux, Tours, Montluçon, Agen |

|

|

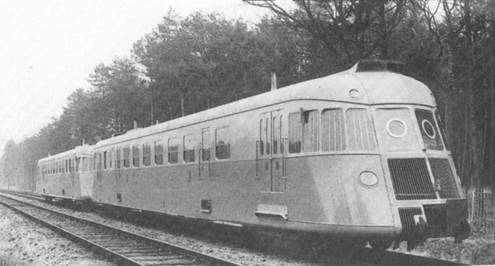

Type : N° PO-Midi :

N° SNCF :

Années de construction : Constructeurs : Années de radiation : |

Autorail ABJ1 ZZ PEty 23867 à X 3301 à X 3312

1936 RNUR (Choisy-le-Roi) de 1971 à 1976 |

|

|

|

|

|

|

Composition :

|

Monocaisse, 2 cabines de conduite |

|

|

Masse en service :

Motorisation : Transmission : Puissance continue : Vitesse maximale : Soute à bagages : Longueur HT : Largeur : Hauteur : Entr’axe bogies : Empattement bogies :

Places à l’origine : |

31 t

Moteur Renault 517J (gazole) Mécanique avec boîte vitesse 208 kW (300 ch) 100 km/h 1,5 t 25,910 m 2,886 m 3,527 m 16,930 m 2,500 m

70 en 3e cl. |

|

|

|

|

|

|

Dépôts titulaires : |

Bordeaux-Généraux |

Couplage d’autorails Renault ABJ 1, en essai au PO. Coll. C. Lamming, Train Consultant. |

|

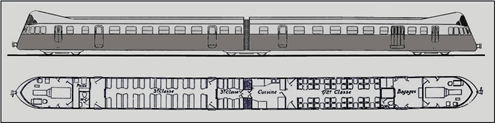

Type : N° PO-Midi :

N° SNCF :

|

Autorail ABV2 ZZ PEty 23879 à X 131 à X 133 Le X 132 et le X 133 ont été détruits dans un bombardement en 1944.

|

|

||||||||||||

Années de construction : |

1937 |

|||||||||||||

|

Constructeurs : |

RNUR (Choisy-le-Roi) |

|||||||||||||

|

Années de radiation :

Composition :

Disposition essieux : Motorisation : Transmission : Puissance continue : Capacité de remorquage : Vitesse maximale : Longueur HT : Largeur : Hauteur : Entr’axe bogies : Empattement bogies :

Diamètre des roues : Masse en service : Places à l’origine : |

1970

Deux caisses, 2 cabines de conduite B2B 2 moteurs Renault V12 Boîte 4 vitesses 440 kW aucune 120 km/h 42,840 m 2,966 m 3,411m 19,930 m 2,5 m pour les bogies extrêmes, 3,0 m pour le bogie central 0,850 m 58,81 t 40 en 1/2e cl., 71 en 3e cl. |

|||||||||||||

|

|

Autorail ABV 2, aux couleurs du PO-Midi, collection GEHF. |

|||||||||||||

|

Dépôts titulaires : |

Bordeaux-Généraux |

|||||||||||||

|

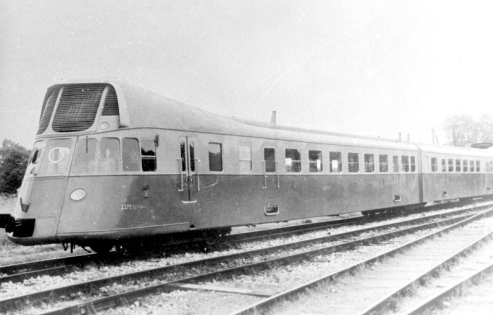

Type : N° PO-Midi :

N° SNCF : |

Autorail ADP ZZ PEty 23882 à X 4981 et X4984 à X 4989 |

|

|

|

|

|

|

Années de construction : Constructeurs : Années de radiation : |

1937-1939 RNUR (Ile Seguin) 1974 |

|

|

Composition :

Disposition essieux : Motorisation : Transmission : Puissance continue : Capacité de remorquage : Vitesse maximale : Longueur HT : Largeur : Hauteur : Bogies : Entr’axe bogies : Empattement bogies : Masse à vide / en charge : Soute à bagages : Nombre de places :

|

Monocaisse, 2 cabines de conduite B2 1 moteur Renault 504 (gazole) Mécanique avec boîte vitesse 500 ch 1 remorque 120 km/h 26,060 m

Y143 (moteur), Y142 (porteur) 16,930 m 3,000 m 38 t (variable) / 46 t (variable) 1,5 t 52 (mixte 1e/2e cl.), 64 (2e cl.)

|

|

|

Dépôts titulaires : |

Bordeaux-Généraux (de 1937 à 1939), Aurillac (de 1938 à 1974) |

Couplage d’autorails ADP, travers de choc renforcée, époque SNCF, collection GEHF. |

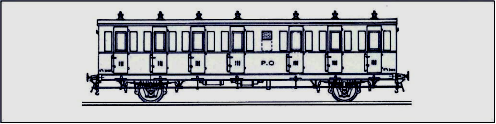

Les principaux matériels remorqués

|

Type : |

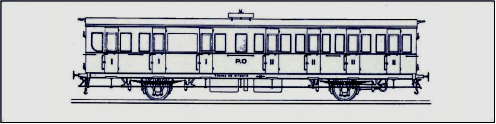

Voiture à voyageurs à 2 essieux |

|

|

|

|

N° PO : |

C7t 13001 à 13007 |

|

||

|

Années de construction :

Entr’axe essieux :

|

1896

8,200 m |

|||

|

N° PO : |

C7tf 13011 à 13020 |

|

||

|

Années de construction :

Entr’axe essieux : Longueur totale :

|

1899

8,200 m 14, 406 m |

|||

|

N° PO : |

C8t 34381 à 34430 |

|

||

|

Années de construction : Entr’axe essieux : Longueur totale : Largeur : Hauteur :

|

1906 8,200 m 15,150 m 2,885m 3,680 m

|

|

||

|

|

|

Ci-dessous, photo PO. |

||

|

N° PO : |

C9t 12701 à 12722 |

|

||

|

Années de construction : Entr’axe essieux : Longueur totale : Largeur :

|

1900 8,200 m 15,930 m 2,880m

|

|||

|

|

|

|

||

|

N° PO : |

A3B4t 3726 à 3744 |

|

||

|

Années de construction :

Entr’axe essieux : Longueur totale : Nombre de voyageurs :

|

1909

8,500 m 14, 988 m 52

|

|||

|

N° PO : |

AB3C2PDt 4521 à 4530 |

|

||

|

Années de construction :

Entr’axe essieux : Longueur totale : Largeur : Hauteur : |

1910

8,500 m 16,158 m 2,885m 3,658 m |

|||

|

|

|

|

||

|

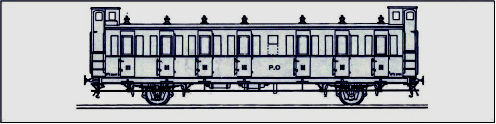

Type : |

Voiture articulée à 3 bogies |

|

||

|

N° PO : |

A3B4C5Dtyf 4352 à 4380 |

|

||

|

Années de construction :

Entr’axe bogies C5D : Entr’axe bogies A3B4 : Longueur totale : |

1911

12,728 m 12,836 m 31,536 m |

|

||

|

|

|

|

||

|

Lg compartiment 1e cl. : Lg compartiment 2e cl. : Lg compartiment 3e cl. : Nombre de voyageurs :

|

2,05 m 1,90 m 1,63 m 93

|

Photo PO. |

||

|

|

|

|

||

|

Type : Wagons marchandises |

|

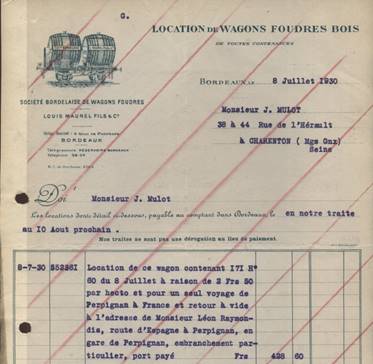

Jusqu’aux années 1940, le transport des marchandises est essentiellement confié aux mêmes types de wagons, à savoir des couverts, des tombereaux, des plats et des citernes.

Qu’ils soient d’origine PO ou OCEM, les wagons utilisés sont majoritairement à deux essieux. Il faut noter que les wagons des autres compagnies ont circulé sur cette ligne. Des wagons à bogies ont été quelque fois utilisés, essentiellement des wagons TP ou assimilés.

|

|

|

|

Dès le début du XXe siècle, pour des raisons économiques, le transport du vin a été confié aux wagons-foudres d’une contenance moyenne de 150 hl ou aux wagons bi-foudres d’une contenance comprise entre 120 et 180 hl. En effet, pour ce type de wagons, les coûts de transport et les coûts de retour à vide sont inférieurs comparativement aux mêmes coûts des wagons-plats chargés de fûts.

A partir des années 1930, les progrès de l’émaillage de l’intérieur des cuves métalliques ont permis d’utiliser des wagons-citernes permettant le transport du vin sans en dénaturer le goût.

Ce type de wagons a également été utilisé pour le transport de produits chimiques liquides notamment à la poudrerie de Bergerac. |

|

|

|

Fac-similé d’une facture de location d’un wagon-foudre de la Société bordelaise Louis Maurel et Fils – Collection Utpeca. |

|

Wagon-plat |

Wagon-tombereau |

|

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le transport du vin se fait avec des fûts (ou muids) chargés sur des wagons plats. Ces fûts sont d’une contenance comprise entre 220 l et 600 l. Ils seront rapidement abandonnés et remplacés par les wagons-foudres nécessitant moins de manutentions.

Les wagons-plats servent également à transporter le bois des forêts auvergnates vers les vignobles bordelais ou bergeracois. De même, toute marchandise ne craignant pas le mouillé peut être chargée sur ces wagons : machines agricoles, traverses de chemin de fer, outillages, etc. |

Le bois est également transporté dans les wagons-tombereaux, de même que la pierre de construction et autres produits de carrières.

|

|

|

|

|

Wagon-couvert |

|

|

Majoritaire généralement dans la composition des trains de marchandises, ce type de wagons a transporté sur cette ligne un très grand panel de marchandises.

Parmi ces transports, on peut citer les marchandises craignant la mouille, comme les sacs de farine, de blé ou d’engrais ou des produits alimentaires.

Également, ces wagons permettent le transport des bovins lors des transhumances ou des foires. Munis d’aménagements spéciaux, ils peuvent transporter des petits animaux (ovins ou porcs).

Plus anecdotique, la gare de Martel a été entre les deux Guerres mondiales, la championne du monde pour ce qui concerne le tonnage de truffes exportées. De là, vient le nom de Truffadou donné à ce train convoyeur de truffes. |

|

|

|

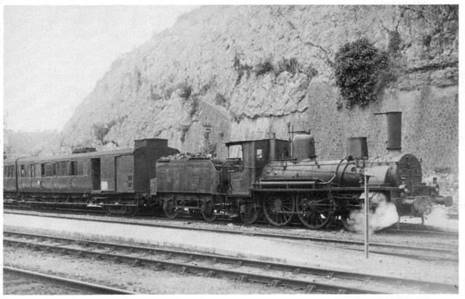

Train de marchandises près de Martel tracté par une Décapod – photo Vilain. |

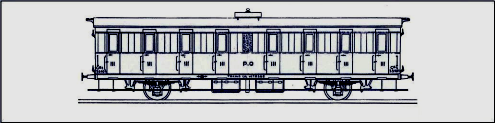

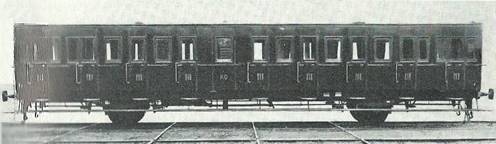

Trafics voyageurs

|

A la fin du XIXe siècle, les nouvelles locomotives à vapeur étudiées et améliorées par Victor Forquenot sont plus performantes. Les machines de type 121 sont plutôt réservées à la plaine, les types 130 plutôt à la montagne et les types 040 aux marchandises.

Au tout début du XXe siècle, de nouvelles voitures sont construites sur des châssis à 2 essieux avec des entraxes de 8,20 m ou de 8,50m. Celles-ci sont dotées de couloirs latéraux et de l’éclairage électrique. Les banquettes des voitures de 3e cl. sont rembourrées de crin, ce qui est un progrès, comparativement aux us des autres Compagnies.

Dès 1911, la Compagnie conçoit une voiture en jumelant deux caisses (une A3B4 et une C5D) sur trois bogies de type Pennsylvania en usage au PO. |

|

|

Une trentaine de couplages sont construits dont un prototype A3B4+C8 |

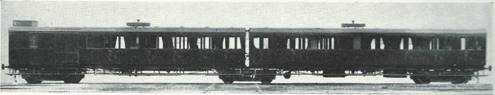

Machine 121-536 PO-Midi avec voitures jumelées à Souillac – Photo Félix Fénino. |

|

sans descendance, à cause de la Première Guerre mondiale.

Peu de voitures à bogies classiques circulent sur cette ligne, aux exceptions suivantes : - Les trains de la radiale Paris - Bordeaux sur Libourne - Bordeaux ; - Les trains de la radiale Paris - Agen sur Le Buisson - Siorac ; - Les trains de la radiale Paris - Toulouse sur Souillac - Cazoulès ; - Les trains Paris-Bort-les-Orgues - Aurillac sur Miécaze - Aurillac.

|

|

|

|

|

|

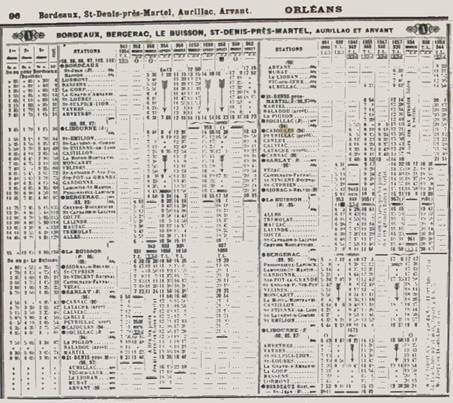

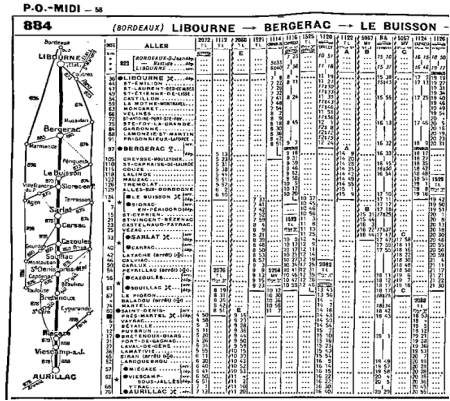

Extrait du Chaix Réseau d’Orléans de 1912. |

Extrait du Chaix PO-Midi de 1937. |

|

En 1912, la trame de base comprend pour chaque sens : - Un omnibus Sarlat - St Denis-près-Martel ; - Un omnibus Le Buisson – St-Denis-près-Martel - Un omnibus Bergerac - St Denis-près-Martel ; - Un train Bergerac - Aurillac ; - Un train Bordeaux - Aurillac ; - Un omnibus Bordeaux - Bergerac ; - Un omnibus Le Buisson - Sarlat ; - Un omnibus Bergerac - Souillac.

|

Entre les deux guerres : - Un mouvement autorail direct Bordeaux – Aurillac ; - Un 2ème mouvement identique en plein été ; - Des trains légers omnibus entre les différentes gares, leur remplacement par des circulations autorails étant envisagé (cela sera effectif après la guerre) ; - Des trains mixtes sont également mis en route les jours de foire à Bergerac, Sarlat ou Souillac.

|

|

A partir de 1935, des Renault VH de Bordeaux-Généraux sont utilisés sur Bordeaux - Bergerac.

Dès 1938, il est mis en place un aller-retour Bordeaux - Aurillac par autorail double type ABV, puis par autorail type ADP. Malheureusement, la guerre, avec ses pénuries de carburant, a mis fin à l’expérience et les trains voyageurs à vapeur ont repris du service.

Après la Libération, en 1948, les autorails ABJ4 X3601 à X3635 sont utilisés sur la relation Bordeaux - Aurillac jusqu’à leur radiation en 1977. Ils sont les symboles de cette ligne. A cause de leur puissance limitée de 300 ch, ils ne peuvent tracter qu’une remorque standard.

|

|

|

|

Autorail ABJ4 en gare de Bergerac en 1973 - DR. |

Trafics marchandises

|

|

Le vin Le vignoble de la basse vallée de la Dordogne est partie intégrante du vignoble bordelais. Pomerol et fronsac dans le libournais, saint-émilions (grand cru, montagne, saint-georges, puisseguin et lussac), entre-deux-mers, côtes-de-castillon sont les principaux crus de ce vignoble.

Toutes les gares de la basse vallée de la Dordogne sont concernées par ce trafic : Libourne, Saint-Emilion, Castillon-la-Bataille, Sainte-Foy-la-Grande.

La production annuelle est d’environ 51 000 hl pour le saint-émilion, 59 000 hl pour l’entre-deux-mers, 80 000 hl pour le pommerol et le fronsac et 160 000 hl pour le côtes-de-castillon.

Les Annales de géographie du 15 septembre 1930, relatives à la ligne Paris – Bordeaux, mentionnent que les gares de Libourne, Sainte-Foy-la-Grande et Castillon expédient annuellement entre 15 000 t et 40 000 t de vin. |

|

Tonneaux en gare de Libourne – Editeur JN, Bordeaux – Collection Utpeca. |

|

|

Un autre vignoble est situé sur la ligne Bordeaux - Aurillac : il s’agit du bergeracois. Certes, il est moins prestigieux que le bordelais, mais certains de ses crus ne déméritent pas comme le monbazillac, le pécharmant, le saussignac ou le montravel.

La production annuelle est d’environ 500 000 hl.

Les mêmes annales indiquent que Bergerac expédie des quantités similaires aux gares précédemment citées. Par ailleurs, de multiples points expéditeurs de moindre importance fournissent également du vin à transporter.

|

r |

|

|

La gare de Saint-Emilion – Editeur Louis Garde, Libourne – Collection Utpeca. |

La poudrerie de Bergerac

|

En 1915, pour la construction d’une poudrerie, le site de Bergerac est retenu et dès la fin du mois de novembre 1915, la construction de la fabrique de coton-poudre peut commencer.

Les premiers essais de nitration ont eu lieu le 4 octobre 1916. Les essais de fabrication de poudre commencent le 15 mai 1917. En juillet, la production atteint 10 tonnes par jour. Début 1917, la direction des Poudres envisage la construction d’une unité d’oléum. À l’armistice, les travaux sont arrêtés, alors que la production est de 60 tonnes par jour. En août 1918, la construction d’une usine de chlore est lancée, avant d’être stoppée à son tour.

L’énergie est fournie par l’usine hydroélectrique de Tuilières. Une centrale thermique est construite en secours. Une station de pompage d’une capacité de 9 400 m3/h alimente un réseau d’eau. La vapeur est produite par une chaufferie équipée de huit chaudières. |

|

|

|

|

|

Selon certaines sources, pour pallier l’insuffisance de vapeur, on aurait réquisitionné et fait stationner des locomotives près des séchoirs à poudre, bielles démontées et branchées sur le réseau de distribution. De plus, un important réseau ferroviaire de voies Decauville, sur lesquelles circulent de nombreux wagonnets à traction humaine, couvrent le site.

À l’armistice 1918, production et travaux sont arrêtés. Dès 1936, la situation internationale se dégradant, la poudrerie de Bergerac reprend du service. Le 4 décembre 1936, puis le 16 février 1937, deux unités d’acide nitrique concentré sont commandées aux établissements Schneider, ainsi que deux ateliers de dénitration et concentration sulfurique.

(D’après le site Histoire de la poudrerie de Bergerac : https://prisons-cherche-midi-mauzac.com/varia/la-poudrerie-nationale-de-bergerac-dune-guerre-a-lautre-4627 d’où sont extraites les photos ci-contre).

|

|

|

|

Vue de la poudrerie en 1965. |

|

|

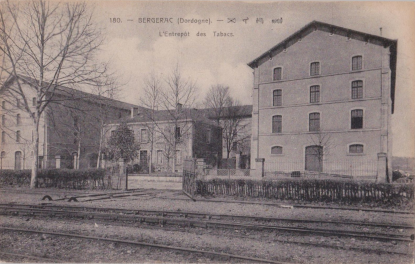

Au cours du vingtième siècle, la moyenne vallée de la Dordogne (entre Souillac et Bergerac) est une terre de culture du tabac. Cette production a permis à de petites exploitations de dégager un revenu complémentaire bienvenu.

Le tabac est vendu à la SEITA (monopole d’état) qui le stocke dans des entrepôts (plus ou moins connectés au chemin de fer comme à Sarlat) et le transforme dans des manufactures comme à Bergerac.

|

|

|

La manufacture de tabac de Bergerac – Editeur inconnu – Collection Utpeca. |

|

|

|

Le bois Avant l’avènement du chemin de fer, plus du tiers des tonnages transportés à la descente par les gabarres sur la Dordogne est constitué de bois. Le merrain (bois de chêne ou de châtaignier pour la futaille) et la carrassone (piquets de vigne en acacia ou en châtaignier) sont destinés au vignoble bordelais.

Le chemin de fer a pris le relais jusqu’à la descente aux enfers du fret ferroviaire dans les années 1970.

(Voir Le transport fluvial sur la Dordogne : https://espritdepays.com/patrimoines-en-perigord/metiers-dautrefois/la-batellerie-en-perigord/le-transport-fluvial-sur-la-dordogne )

|

Les traverses L'histoire du site de l'Établissement industriel voies de la SNCF remonte à la Première Guerre mondiale, quand la Compagnie du PO rachète un établissement de production de traverses appartenant aux établissements Carel et Fouché. L'EIV Quercy-Corrèze, site de Bretenoux-Biars, est aujourd'hui le seul site SNCF dédié à la fabrication de bois sous rails. D'une superficie de 25 hectares et 9 km de voies ferrées, il est implanté entre la Cère et la Dordogne. Le site génère 110 emplois. 275 000 traverses peuvent y être stockées.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

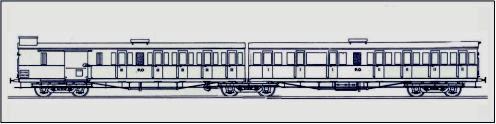

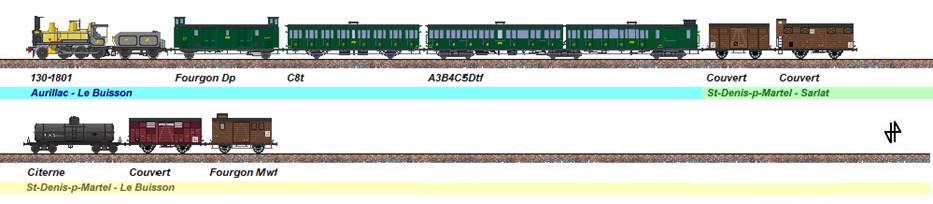

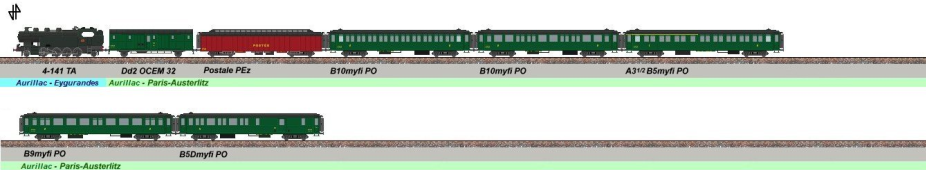

Quelques compositions de trains dans les années Trente

|

MV Aurillac – Le Buisson |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après une photographie parue dans les Archives du PO-Midi, tome 2, revue Le Train, 2014. |

|

Omnibus Bergerac – St-Denis-p-Martel |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après une photographie parue dans le livre Les Chemins de Fer Paris – Orléans de JP Vergez-Larrouy, p289, 1997. |

|

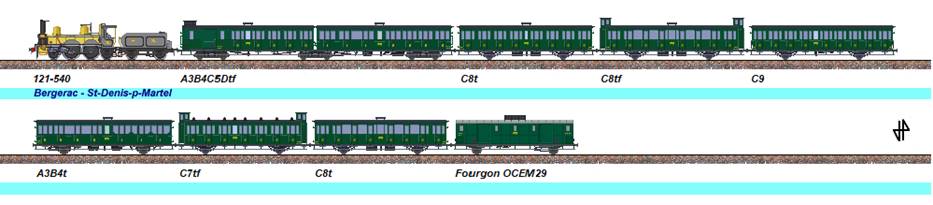

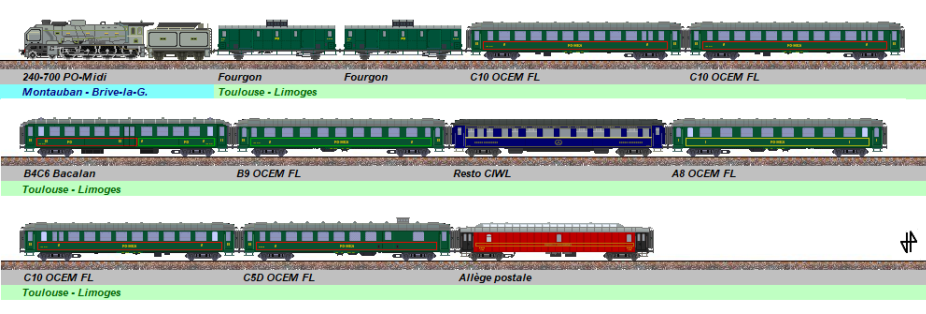

Express Toulouse – Paris vu au Pas-du-Raysse en 1936 |

|

|

|

|

|

|

Omnibus Bordeaux – Bergerac en VH Renault |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après le livre Les Chemins de Fer Paris – Orléans de JP Vergez-Larrouy, p233, 1997. |

|

Train d’essais des ABJ Renault |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après le livre Les Chemins de Fer Paris – Orléans de JP Vergez-Larrouy, p233, 1997. |

|

Direct Bordeaux – Aurillac en ABV Renault |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après le livre Les Chemins de Fer Paris – Orléans de JP Vergez-Larrouy, p232, 1997. |

Compositions de trains au début de la SNCF

|

Express de nuit N°2011-2012 Aurillac - Paris-Austerlitz en 1949 (via Montluçon) |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après une photographie parue dans le Triangle du Cantal n°3. |

|

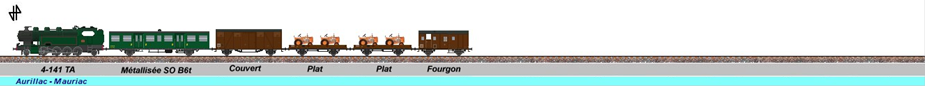

Train marchandises-voyageurs (MV) Aurillac - Mauriac vers 1955 |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après une photographie parue dans le Triangle du Cantal n°3. |

|

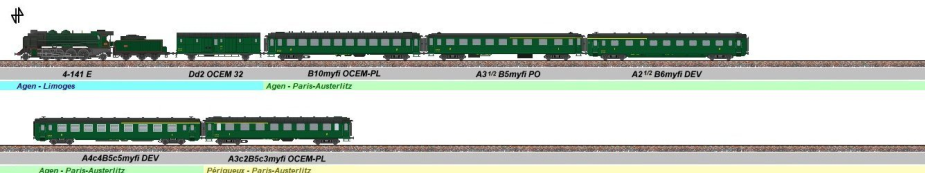

Express de nuit N°1028 Agen - Limoges-Bénédictins au service d’hiver 1963 |

|

|

|

Infographie Utpeca d’après une composition parue dans RMF Poster n°4. |

Pour conclure !

Dans la France volontiers centralisée et jacobine, le sort des transversales de chemin de fer n’a pas toujours été enviable, et c’est bien sûr le cas pour la liaison Bordeaux – Aurillac.

Contrairement à la transversale Grand Sud Bordeaux – Toulouse – Montpellier – Marseille, la ligne Bordeaux – Aurillac dessert des régions peu peuplées, hormis la région bordelaise. Contrairement à l’artère Nord-Est reliant Lille à Thionville, la ligne traverse des contrées peu industrialisées. Il est difficile de faire des trains complets en transportant du tabac ou des piquets de vigne.

La ligne Bordeaux – Aurillac a très vite abandonné l’ambition de relier Bordeaux à Lyon, et s’est contentée de mettre en relation les principales lignes radiales du sud-ouest de la France : Paris – Bordeaux, Paris – Agen par Limoges et Périgueux, Paris – Toulouse par Cahors et Paris – Toulouse par Brive et Capdenac.

Cette situation conduit à une disparité dans l’établissement des points kilométriques, avec des origines de chaînage différentes :

· Depuis Paris–Austerlitz via Poitiers, Bordeaux-Bastide (PK 581,700), Libourne (PK 547,093), Le Buisson (PK 644,203) ;

· Depuis Paris–Austerlitz via Limoges et Périgueux, Le Buisson (PK 557,386), Saint-Denis-près-Martel (PK 637,507), bifurcation de Viescamp-sous-Jallès (PK 698,338) ;

· Et le plus étonnant, hérité du Grand Central, depuis Coutras, Périgueux, Brive et Figeac, bifurcation de Viescamp-sous-Jallès (PK 288,691) et Aurillac (PK 302,667).

Dans une nature parfois rude, parfois douce, cette ligne Bordeaux – Aurillac a rendu aux populations locales de nombreux services. Elle s’est éteinte à petit feu, malgré ses extrémités encore actives.

Pour terminer, Julien Lespinasse prépare son retour à Aurillac grâce à la consultation du guide Baedeker du Sud-Ouest de la France de 1912.

|

|

|

|

|

|

Le voyage de Jules Lespinasse en 1912

(il rentre chez lui, à Aurillac, après avoir visité la Foire internationale de Bordeaux).

|

|

|

|

|

|

|

De BORDEAUX à AURILLAC |

|

(par Libourne, Le Buisson, Sarlat et Saint-Denis-près-Martel) |

|

D’après le guide Baedeker, édition 1912. |

|

BORDEAUX est une ville de 261 678 hab., l’ancienne capitale de la Guyenne, aujourd’hui chef-lieu de la Gironde, sur la rive gauche de la Garonne. C’est le 3ème port de commerce de France. Il dispose de quatre gares pour le service des voyageurs : gare de St-Jean ou du Midi (buffet, hôtel) pour la Compagnie du Midi, gare de la Bastide pour les trains du réseau d’Orléans, gare de l’Etat à Deschamps, non loin de la précédente, et gare du Médoc (ou St-Louis). Hôtels : Grand-Hôtel et Hôtel de France (100 chambres depuis 4 F, repas 1,50 F, 4 F et 5 F) ; H. des Princes & de la Paix (60 chambres depuis 4 F, repas 1,50 F, 4 F et 5 F) ; H. du Chapon-Fin ; H. des Américains & Nicollet ; etc.

Trajet de 290 km en 9h30 (pas de train direct). Prix : 32,55 F, 22,05 F et 14,40 F. Départ de la gare de la Bastide.

En quittant Bordeaux-Bastide, on a, à gauche, une vue splendide de Bordeaux avec son port. Puis deux tunnels de 280 et 400 m. – 5 km. Lormont, ville de 3 073 hab. sur la Garonne, puis trois tunnels et trois viaducs. – 8 km. Bassens. – 12 km. La Gorp. On quitte à gauche la Garonne. On prend la direction du Nord et on aperçoit la vallée de la Dordogne. Ensuite, on traverse les lignes de Paris par Saumur et de Nantes par la Rochelle. – 14 km. Lagrave-d’Ambarès. A gauche, au loin, les ponts de Cubzac. – 17 km. St-Loubès. – 21 km. St-Sulpice-Izon. – 26 km. Vayres, à droite, bourg dominé par un château. |

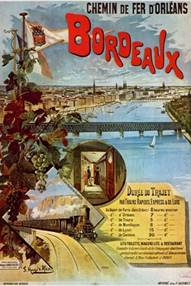

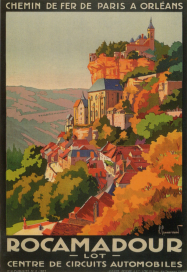

Affiche d’H. d’Alesi – collection Utpeca. |

|

|

30 km. Arveyres. A gauche, le tertre de Fronsac. La voie se dirige vers l’Est, traverse la Dordogne sur un viaduc de 1 180 m. – 36 km. LIBOURNE (buffet ; hôtel Loubat, 40 ch. depuis 3 F, repas 2,50 F et 3 F), ville commerçante et industrielle de 19 323 hab. et chef-lieu d’arr. de la Gironde au confluent de la Dordogne et de l’Isle.

Ligne de Libourne à Angoulême et Poitiers (ligne Paris à Bordeaux). Embranchement de 20 km de Libourne à Marcenais, sur la ligne de Nantes à Bordeaux.

|

Les voies de la gare de Libourne – collection Utpeca.

44 km. Saint-Emilion (hôtel Garé-Dussaut, 10 ch. depuis 2 F, repas 3 F et 3,50 F, omnibus 25 c.), ville de 3 546 hab., célèbre pour ses vins et fort curieuse par ses ruines et ses monuments. – 47 km. St-Laurent-des-Combes. – 49 km. St-Etienne-de-Lisse. – 54 km. Castillon (hôtel de la Boule-d’Or), ville de 3 117 hab., connue par la défaite qui fit perdre définitivement la Guyenne aux Anglais en 1453. – 59 km. Lamothe-Montravel. – 63 km. Montcaret. – 66 km. Vélines. – 72 km. St-Antoine-Port-Ste-Foy. Puis un pont sur la Dordogne.

75 km. Sainte-Foy-la-Grande (hôtel des Voyageurs), ville industrielle et commerçante de 3 430 habitants, ancienne place de sûreté des protestants. – 84 km. Gardonne. – 88 km. Lamonzie-St-Martin. On retraverse la Dordogne. – 91 km. Prigonrieux-Laforce.

|

97 km. BERGERAC (Grand-Hôtel, 40 chambres à 2 F, repas 2,50 F et 3 F ; hôtel de Londres, 40 chambres depuis 3 F, repas 1,25 F, 3F et 3,50 F), à droite, ville de 15 623 hab. et chef-lieu d’arr. de la Dordogne, sur la rive droite. Ce fut une place forte calviniste au XVIe s. Elle fait un commerce important de vins et de truffes.

Ligne de Bergerac à Angoulême par Ribérac et Mussidan. Ligne de Bergerac à Marmande par Eymet : 75 km ; ch. de fer en 2h à 2h35, 8,40 F, 5,65 F et 3,70 F. Ligne de Bergerac à Vergt (Périgueux) : 33 km, tramway à vapeur en 2h ; 3,40 F et 1,70 F.

|

Les voies de la gare de Bergerac - collection Utpeca. |

105 km. Creysse-Mouleydier. Papeteries. Tunnel de 270 m. On longe souvent la Dordogne. – 110 km. Saint-Capraise-de-Lalinde. – 115 km. Couze. – 118 km. Lalinde. – 122 km. Mauzac. Ensuite un pont sur la Dordogne, deux tunnels de 300 et 346 m et un second pont. – 126 km. Trémolat. Encore un pont. – 129 km. Ales. On retraverse deux fois la Dordogne, la seconde fois après avoir rejoint la ligne de Périgueux à Agen.

134 km. Le Buisson, buffet, voiture publique 2 fois par jour, 1 F pour Cadouin (H. du Lion-d’Or, 5 ch. à 2F, repas 2,50 F et 3 F), aussi sur la ligne de Périgueux à Agen que l’on suit jusqu’à la station suivante. – 141 km. Siorac. On traverse la Dordogne dont on continue à remonter la belle vallée. On laisse à droite la ligne vers Agen.

|

|

149 km. Saint-Cyprien, à gauche. – 155 km. St-Vincent-Bézenac. Pont sur la Dordogne. – 157 km. Castelnaud-et-Fayrac. – 159 km. Vézac. On s’éloigne de la Dordogne. Deux tunnels, le premier de 425 m et un viaduc. – 167 km. SARLAT (hôtel de la Madeleine, 30 ch. depuis 3 F, repas 1 F, 3 F et 3,50 F, omn 50 c.), ville de 6 195 hab. et chef-lieu d’arr. de la Dordogne.

Ligne de Sarlat à Hautefort par Terrasson. Ligne de Sarlat à Gourdon : 23 km. ; chemin de fer en 40 min. ;2,60 F, 1,75 F et 1,15 F. On suit la ligne suivante jusqu’à Carsac, puis on la laisse à gauche, pour traverser la Dordogne. – 12 km. Groléjac. – 14 km. St-Cirq-Madelon. La voie monte. On aperçoit au loin à droite Gourdon sur la hauteur. – 19 km. Payrignac. Long circuit pour rejoindre la ligne de Brive à Cahors. – 23 km. Gourdon.

On regagne la vallée de la Dordogne. – 174 km. Carsac, où se détache à droite la ligne de Gourdon. – 176 km. Latache. – 180 km. Calviac. Sur la colline de la rive gauche, le château où naquit Fénelon. Tunnel de 459 m. – 184 km. Carlux. – 188 km. Peyrillac. – 190 km. Cazoulès, où l’on rejoint la ligne de Brive à Cahors qu’on va suivre jusqu’à la station suivante. |

Affiche de CJ Hallo - collection Utpeca.

|

195 km. Souillac. Hôtel Moderne ou Hébrard 30 ch. depuis 2,50 F repas 3 F et 3,50 F ; hôtel du Lion d’Or, 16 ch. repas 2,50 F et 3 F. Ville industrielle (tanneries) de 2 881 habitants. On laisse à gauche la ligne de Brive après son grand viaduc, puis on s’élève sur le causse de Martel. Un viaduc et un tunnel de 500 m. – 201 km. Le Pigeon. – 208 km. Martel. La voie, qui atteint une grande hauteur, descend rapidement vers la vallée de la Dordogne. Deux tunnels et rampe de Mirandol. Encore trois petits tunnels et l’on rejoint à droite la ligne de Toulouse par Capdenac.

214 km. Saint-Denis-Près-Martel, buffet, hôtel Hermeil, 15 ch. de 1,50 F à 2 F, repas 2,50 F et 3 F.

Ligne de St-Denis-Près-Martel à Brive (ligne Paris-Toulouse par Capdenac). Ligne de St-Denis-Près-Martel à Figeac et Capdenac (ligne Paris-Toulouse par Capdenac).

|

Sortie de Souillac vers Martel – collection Utpeca.

|

|

|

On quitte la ligne de Capdenac-Toulouse (qui passe près de Rocamadour) pour prendre celle d’Aurillac qui remonte d’abord la vallée de la Dordogne, puis la vallée de la Cère. – 220 km. Vayrac. – 221 km. Bétaille. – 226 km. Puybrun. On traverse la Dordogne sur un pont de fer, à droite duquel il y a un pont suspendu. – 231 km. Bretenoux (hôtel de la Gare, modeste).Tramway pour St-Céré (65 c). Ensuite un petit tunnel, et la voie se rapproche à droite de la Cère, dont la vallée se rétrécit ; se placer à droite –235 km. Port-de-Gagnac. – 241 km. Laval-de-Cère. Plus loin, quatre tunnels, un pont sur la Cère et deux autres tunnels. – 250 km. Lamativie. La vallée devient une gorge très profonde, boisée et rocheuse ; se placer à gauche et y rester jusqu’à Laroquebrou. Il y a onze tunnels jusqu’à l’arrêt suivant. – 259 km. Siran. Il y a encore six tunnels à la suite (en tout 1 661 m sur moins de 4,5 km). – 266 km. Laroquebrou (hôtel de l’Etoile, 7 ch. à 1 F, repas 2,50 F). Fabriques de chaussures. La vallée s’est maintenant élargie et la voie repasse sur la rive droite de la Cère, par un viaduc de 25 m de haut. On s’écarte de la rivière, passe dans un tunnel et sur un autre viaduc de 24 m de haut.

|

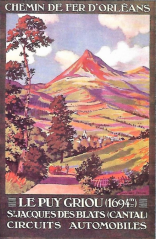

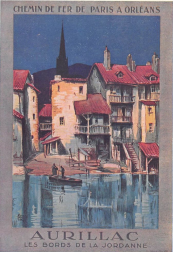

Affiche de P. Commarmond – collection Utpeca.

|

271 km. Miécaze, où aboutit la ligne de Paris par Montluçon, Eygurande et Mauriac. Au loin à gauche, les monts d’Auvergne. Encore un viaduc de 34 m de haut. – 276 km. Viescamp-sous-Jallès, où l’on rejoint la ligne de Capdenac à Aurillac. – 282 km. Ytrac. La vue s’étend à gauche jusqu’aux monts Dore, dominés par le Puy de Sancy. – 290 km. AURILLAC (buffet) est une ville de 17 772 hab., chef-lieu du département du Cantal, sur la Jordanne. Hôtels St-Pierre (45 chambres depuis 2 F, repas 2,50 F et 3 F) ; du Commerce (40 chambres depuis 2,50 F, repas 3 F et 3,50 F) ; Terminus, installation moderne, (25 ch. depuis 2 F, repas au buffet, 3 F et 3,50 F) ; de Bordeaux.

Ligne d’Aurillac à Arvant par Neussargues. Ligne d’Aurillac à Capdenac et Toulouse.

|

Affiche de CJ Hallo - collection Utpeca. |

Références

· Vilain, Lucien-Maurice, Un siècle (1840-1938) de matériel et traction sur le réseau d’Orléans, Paris : Editions Vincent, Fréal et Cie, 1970

· Vilain, Lucien-Maurice, Chemins de fer d’Orléans et du Midi, Paris : Éditions Dominique Vincent et Cie, 1976

· Banaudo, José, Trains Oubliés, volume 3 : le PO-Midi, Menton, Editions du Cabri, 1982

· En ce temps là … la vapeur : les chemins de fer du sud-ouest (1), Paris : Éditions La Vie du Rail – Rimage, 1983

· Vergez-Larrouy, Jean-Pierre, Les chemins de fer Paris – Orléans, Chanac : Éditions La Régordane et Paris : La Vie Du Rail, 1996

· Gernigon, Alain, Histoire de la signalisation ferroviaire française, Paris : Éditions La Vie du Rail, 1999

· Florès , Mariano et Garinot, Patrick, Le triangle du Cantal (II) la ligne du Lioran, Grenoble : Presses et Éditions Ferroviaires, 2003

· Florès , Mariano et Garinot, Patrick, Le triangle du Cantal (III) Aurillac – Mauriac – Bort-les-Orgues, Grenoble : Presses et Éditions Ferroviaires, 2006

· Wurmser, Daniel, Signaux mécaniques, tome II Réseaux Ouest-Etat et PO-Midi, Grenoble : Presses et Éditions Ferroviaires, 2008

· Chevy, Marcel et Constant, Olivier, Les dépôts vapeur du Sud-Ouest, Paris : Éditions La Vie Du Rail, 2011

· Dupuy, Jean-Marc, Les archives du PO-Midi, tome 1 : l’histoire du PO des origines à 1870, Betschdorf : revue Le Train, 2014

· Dupuy, Jean-Marc, Les archives du PO-Midi, tome 2 : l’histoire du PO de 1870 à 1937, Betschdorf : revue Le Train, 2014

· Le transport fluvial sur la Dordogne : https://espritdepays.com/patrimoines-en-perigord/metiers-dautrefois/la-batellerie-en-perigord/le-transport-fluvial-sur-la-dordogne

· Histoire de la poudrerie de Bergerac : https://prisons-cherche-midi-mauzac.com/varia/la-poudrerie-nationale-de-bergerac-dune-guerre-a-lautre-4627

· Gares de Dordogne : https://otenbros69.over-blog.com/

· Ligne Figeac-Arvant dans les pages du site rail4402.fr : https://rail4402.fr/PAGES/LIGNE_01/L1_0000.htm

· Ligne Aurillac – Saint-Denis dans les pages du site rail4402.fr : SAINT-DENIS | BORT | AURILLAC - rail4402

· De l’archéologie ferroviaire : http://www.massifcentralferroviaire.com/

· Les voies ferrées autour de Bordeaux : https://voiesferreesdegironde.e-monsite.com/

· Wikipedia, la ligne Libourne - Le Buisson : Ligne de Libourne au Buisson — Wikipédia (wikipedia.org)

· Wikipedia, la ligne Siorac - Cazoulès : Ligne de Siorac-en-Périgord à Cazoulès — Wikipédia (wikipedia.org)

· Wikipedia, la ligne Souillac - Viescamp-sous-Jallès : Ligne de Souillac à Viescamp-sous-Jallès — Wikipédia (wikipedia.org)

· Les documents SNCF : https://openarchives.sncf.com/